Im Schatten der Atombombe

Die Schweiz erwog während des Kalten Krieges die Entwicklung von Atomwaffen. Forschungen und historische Aufzeichnungen geben Einblicke in die komplexe Debatte und die letztendliche Ablehnung des Programmes.

Im Jahre 2023 erschien in Zürich das Buch „Erzählte Physik – Paul Scherrer und die Anfänge der Kernforschung“. Autorin ist die Historikerin Monika Gisler, Dozentin an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich und an der Universität Zürich. In ihrer Abhandlung befasst sie sich in einem Exkurs auch mit dem Thema „Wollte die Schweiz die Atombombe?“

Beim Kernwaffenprogramm der Schweiz, das ab 1945 lief, handelte es sich um ein Programm zur eigenständigen Entwicklung und Herstellung von Atomwaffen für die Schweizer Armee. Den Schlussstrich unter die Atombombenpläne zog Bundesrat Arnold Koller mit der Auflösung des Arbeitsausschusses für Atomfragen (AAA) am 1. November 1988, also erst kurz vor Ende des Kalten Krieges.

Laut Monika Gisler wurden ab Mitte der 1950er-Jahre neben einer möglichen Eigenproduktion vom Eidgenössischen Militärdepartement (EMD) auch Sondierungen zum Kauf von Kernwaffen aus den USA, Großbritannien und sogar der Sowjetunion angestrebt.

Der 2023 verstorbene Bruno Lezzi, früherer Oberst im Generalstab, der als einer der führenden Schweizer Militärpublizisten galt, stellt in seinem ebenfalls 2023 erschienenen Buch „Von Feld zu Feld – Ein Leben zwischen Armee, Journalismus und Politik“ fest, dass der Einsatz amerikanischer Atomwaffen gegen Japan am Ende des Zweiten Weltkrieges die strategische und vor allem die politische Landschaft grundlegend verändert hat. Angesichts der nuklearen Aufrüstung der USA und der Sowjetunion sowie der Verschlechterung des weltpolitischen Klimas berührte die Atomwaffe eine Kernfrage der schweizerischen Landesverteidigung: „War es für die Schweiz, verpflichtet auf die Maxime der bewaffneten Neutralität, noch möglich, sich im Falle einer kriegerischen Auseinandersetzung in Europa mit einiger Aussicht auf Erfolg zu behaupten, ohne gleichzeitig über Atomwaffen zu verfügen?“

Für das Schweizer Militär war die Antwort klar: Die Schweiz muss nach der Bombe streben. Sie waren davon überzeugt, dass sich das „Atomgeschoß“ zu einer normalen Waffe entwickeln wird und dass ein taktisch geführter Atomkrieg kontrollierbar ist. Auch der Schweizer Völkerrechtler Rudolf Bindschedler betonte, dass Atomwaffen angeschafft werden müssten, falls die Verteidigungspflicht der dauernd neutralen Schweiz nur noch mittels Atomwaffen erfüllt werden könnte.

Die Idee

Bereits kurz nach den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki beriet die Landesverteidigungskommission (LVK) am 3. September 1945 darüber, was eine Atombombe für die Landesverteidigung bewirken könnte und am 5. November 1945 befasste sich eine vom EMD einberufene Konferenz erstmals mit der Atombewaffnung der Schweiz. Dazu setzte der Bundesrat eine „Studienkommission für Atomenergie“ (SKA) ein.

In den geheimen Richtlinien erteilte Bundesrat Karl Kobelt, der auch Oberst im Generalstab war, am 5. Februar 1946 der Kommission den Auftrag: „Die SKA soll überdies die Schaffung einer schweizerischen Uran-Bombe oder anderer geeigneter Kriegsmittel, die auf dem Prinzip der Atomenergie beruhen, anstreben.“ Ein Jahr später genehmigte das Parlament für die SKA einen Kredit von 18 Mio. Franken, ohne jedoch über die militärische Dimension aufgeklärt worden zu sein. Kobelt räumte der Atomtechnologie eine hohe Priorität ein, weil er große Hoffnungen hinsichtlich ihrer militärischen Anwendungsmöglichkeiten hegte. Es gilt als gesichert, dass Karl Kobelt im Wissen um die Brisanz des Projektes im Parlament die Unwahrheit gesagt hat, indem er erklärte: „Wir haben weder die Absicht, noch wären wir in der Lage, Atombomben herzustellen“. An der Bevölkerung vorbei und zeitweise unter Irreführung des Parlamentes betrieb die Landesregierung demnach ab 1945 gezielt Vorarbeiten für eine Schweizer Atombombe.

Die Rolle der Akteure

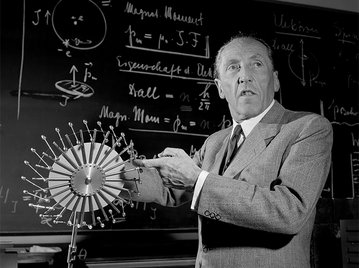

Chef des Projektes war der führende Schweizer Atomphysiker Paul Scherrer. Er hatte wesentlich dazu beigetragen, die Physik in der Schweiz zu einer der wissenschaftlichen Leitdisziplinen des 20. Jahrhunderts zu machen. Scherrer war auch Mitbegründer des CERN in Genf. Er hatte in Göttingen studiert und kannte führende Vertreter der Nuklearwissenschaft persönlich. Während der Kriegsjahre ermöglichte er es jüdischen Flüchtlingen, an der ETH Zürich Schutz zu finden. Zudem stand er unter dem Decknamen „Flöte“ mit dem US-Geheimdienst in Verbindung. Scherrer hatte in Deutschland auch mit Werner Heisenberg, dem Leiter des deutschen „Uranprojektes“, zusammengearbeitet, ihn über den Stand der Entwicklung der deutschen Atombombe ausspioniert und die Daten an die USA weitergeleitet. Der US-Agent Moe Berg sollte für den Fall, dass die deutschen Arbeiten sehr weit fortgeschritten waren, Heisenberg am 18. Dezember 1944 bei einem Vortrag an der Universität Zürich erschießen. Dazu kam es aber nicht, weil die Amerikaner zu der Auffassung kamen, dass Heisenberg die Arbeiten an der deutschen Bombe verzögerte. Der Bund löste die SKA 1958 auf und beauftragte die Generalstabsabteilung mit der Untersuchung der militärischen Aspekte der Kernenergie.

Die Rolle des Militärs

Bemerkenswert ist, dass Monika Gisler im März 2023 in einem Interview mit dem „Tagesanzeiger“ sagte: „Es gab in der Schweiz nie konkrete Pläne zur Entwicklung der Bombe. Paul Scherrer und seine Kollegen hatten das schon früh als Utopie erkannt. Sie wussten, dass die Schwierigkeiten zu groß gewesen wären. Es waren dann Vertreter des Militärs und der Politik, die lange an der Idee einer Schweizer Atombombe festhielten.“

Diese Rolle des Militärs hebt auch der Schweizer Militärhistoriker Rudolf Jaun hervor. Er sagte 2015, in der Frage einer atomaren Bewaffnung der Schweiz sei der Bundesrat von den Schweizer Offizieren „gepusht“ gewesen. Drastischer drückte es die Aargauer Zeitung in einem Artikel am 16. März 2022 aus. Dort heißt es unter der Überschrift „Als die Schweiz die Atombombe wollte“, die „Schweizer Offiziere wären dafür über Leichen gegangen.“

Die Schweiz befand sich im Kalten Krieg durch die atomare Bewaffnung der Großmächte und Atomwaffenpläne in Schweden in einer Zeit großer Verunsicherung. Dazu kam ein weit verbreiteter Antikommunismus, der nach der gewaltsamen Niederschlagung des Ungarn-Aufstandes 1956 seinen Höhepunkt erreichte. Die Schweizer Armee befürchtete eine kommunistische Invasion bzw. einen atomaren Angriff der Sowjetunion.

Im Frühjahr 1957 trat die Schweizerische Offiziersgesellschaft (SOG) für Atomwaffen als „bedeutende Verstärkung der Landesverteidigung“ ein. Prominente Befürworter einer schweizerischen Nuklearbewaffnung an der Armeespitze waren Oberstkorpskommandant Jakob Annasohn, der von 1958 bis 1964 Generalstabschef war und Oberstdivisionär Etienne Primault. Zu den „Falken“ im Offizierskorps gehörte auch Divisionär Gustav Däniker, der 1966 in seinem Buch „Strategie des Kleinstaats“ die Atombombe als „staatspolitische Notwendigkeit“ bezeichnete. Er war es auch, der die militärische Diskussion über eine Atombewaffnung der Schweiz von der taktisch-technischen Ebene auf die politisch-operative Ebene führte.

In der Sitzung der LVK am 29. November 1957 sprach sich Primault für „die Ausschaltung der Gefahrenursache“ und ein Flugzeug aus, das fähig wäre, „Atombomben bis nach Moskau zu tragen“. Er führte aus: „Wenn man ein Flugzeug hätte, wie beispielsweise die Mirage, das fähig ist, mit Atombomben bis nach Moskau zu fliegen, so könnte man sich einen Einsatz auch im Feindesland vorstellen. Der Gegner würde dann genau wissen, dass er nicht erst bombardiert wird, wenn er den Rhein überschreitet, sondern dass auch Bomben in seinem eigenen Land abgeworfen werden.“

Einer der heikelsten Punkte in den Planspielen war das Problem eines Einsatzes von Atomwaffen auf dem eigenen Territorium. In der Diskussion meinte Generalstabschef Louis de Montmollin dazu, es gebe Fälle, in denen man unbedingt Atomwaffen einsetzen müsse, selbst auf die Gefahr hin, dass die Zivilbevölkerung einen großen Schaden erleiden werde. Man könne nur aus Rücksichtnahme auf die Bevölkerung unmöglich darauf verzichten.

Im Mai 1958 betonte das EMD in einem Bericht an den Bundesrat, ein Krieg in Europa sei ohne Nuklearwaffen nicht mehr denkbar und die Beschaffung eigener Atombomben für die Armee daher dringend notwendig. Vorgeschlagen wurden auch Kooperationen mit ausländischen Staaten bzw. der Ankauf von „kleinkalibrigen Atomwaffen.“ Der Bundesrat stellte dazu klar, dass bereits eine kleine taktische Atomwaffe in den Überlegungen potenzieller Angreifer ein ausschlaggebender „Unrentabilitätsfaktor“ wäre.

Am 11. Juli 1958 erfolgte die Grundsatzerklärung des Bundesrates, in der festgehalten wurde: „Es liegt auf der Hand, dass eine mit Atomwaffen ausgerüstete Armee das Land ungleich besser verteidigen könne als Streitkräfte, die nicht über Atomwaffen verfügen. In Übereinstimmung mit unserer jahrhundertealten Tradition der Wehrhaftigkeit ist der Bundesrat deshalb der Ansicht, dass der Armee zur Bewahrung unserer Unabhängigkeit und zum Schutze unserer Neutralität die wirksamsten Waffen gegeben werden. Dazu gehören Atomwaffen. Der Bundesrat hat infolgedessen das Eidgenössische Militärdepartement beauftragt, die mit der Einführung von Atomwaffen in unserer Armee zusammenhängenden Fragen weiter zu verfolgen und ihm zu gegebener Zeit Bericht und Antrag zuhanden der eidgenössischen Räte zu unterbreiten.“

Damit wurde erstmals öffentlich bestätigt, dass die Schweiz an eine Atombewaffnung dachte – mit folgender Einschränkung: In einem Aide Memoire an den schwedischen Botschafter stellte der Bundesrat klar, eine Beschaffung von Kernwaffen durch die Schweiz sei nur dann notwendig, wenn zu den bisherigen drei Atommächten USA, Großbritannien und der Sowjetunion weitere Länder dazukämen. Bei dieser Haltung blieb die Schweiz auch, als 1960 Frankreich seine erste Atombombe zündete.

Die Erklärung des Bundesrates zog internationale und nationale Reaktionen nach sich. Die „New York Times“ titelte „Swiss will seek atomic weapons“. Das Blatt sah die Schweiz zwar technisch, wissenschaftlich und finanziell in der Lage zum Bau der Bombe, „aber wahrscheinlich nicht in unmittelbarer Zukunft“. Sie müsse jedoch das Problem der Beschaffung eines Versuchsgeländes lösen. Und die japanische Zeitung „Asahi“ meldet in einem Kommentar, der Entscheid würde die Sicherheit der Schweiz eher gefährden als verbessern. Die Sowjets wiederum warfen dem Schweizer Botschafter in Moskau vor, die Eidgenossenschaft gebe so ihre Neutralität preis und die sowjetische Nachrichtenagentur Tass schrieb: „Durch diesen Beschluss lässt die schweizerische Regierung ihr Land in die Zone der Verwendung atomarer Waffen eingliedern, was (...) eine ernsthafte Bedrohung ihrer Sicherheit darstellt.“

Ablehnung und Kontroversen

In der Schweiz wurde als Reaktion auf die Erklärung des Bundesrates von einem Bündnis aus linken, religiösen und pazifistischen Kreisen eine Eidgenössische Volksinitiative lanciert, die vor dem drohenden „Atomtod“ und dem „atomaren Wahnsinn“ warnte und ein Verbot von Nuklearwaffen für die Schweiz forderte. Sie wurde am 1. April 1962 mit einem Anteil von 65 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt – ebenso wie am 26. Mai 1963 die Initiative der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz für das obligatorische Referendum für jeden „Beschluss über die Ausrüstung der schweizerischen Armee mit Atomwaffen irgendwelcher Art“ mit 62 Prozent Nein-Stimmen. Zu diesem Ergebnis haben wohl auch die Berlin- und die Kubakrise beigetragen.

Der General im Zweiten Weltkrieg, Henri Guisan, schrieb dazu: „Wer heute unter dem Deckmantel der Religion oder höherer Ideale unserem Lande den Gebrauch der Verteidigungswaffen des Atomzeitalters verwehren will, treibt das Spiel des Kommunismus.“

Machbarkeit und Bedenken

Die Generalstabsabteilung wollte nun die bis dahin wenig fortgeschrittenen Abklärungen über die Möglichkeiten einer eigenen Atomwaffenproduktion (MAP) intensivieren und schuf dazu eine Studiengruppe aus verwaltungsexternen Wissenschaftlern. Die Experten kamen 1963 zu dem Ergebnis, dass eine eigene taktische oder operative Nuklearbewaffnung im Gegensatz zu einer strategischen Bewaffnung für die Schweiz „wahrscheinlich“ machbar wäre. Dabei gingen sie von folgendem Dreistufenplan zur nuklearen Bewaffnung durch Fliegerbomben für die Mirage und Artilleriegeschosse aus.

- Erste Phase: 50 Fliegerbomben zu 60 bis 100 Kilotonnen (KT) für Mirage.

- Zweite Phase: 100 Fliegerbomben zu 60 bis 100 KT, 50 Artilleriegeschosse zu fünf KT.

- Dritte Phase: 100 Fliegerbomben zu 60 bis 100 KT, 100 Artilleriegeschosse zu fünf KT und 100 Raketensprengköpfe zu 20 KT.

Auf Uran basierende Waffen erwiesen sich mit 750 Mio. Franken als preiswerter im Vergleich zu Plutoniumwaffen, deren Preis die Experten auf 2,1 Mrd. Franken schätzten. Sorgen bereiteten aber vor allem Schätzungen im MAP-Bericht, wonach erst in 13 Jahren die erste und frühestens in 27 bis 35 Jahren die letzte der drei Bewaffnungsstufen erreicht sein werde.

Das führte zu einer gewissen Verunsicherung und in der LVK tauchten erstmals auch Fragen auf, ob die Schweiz durch Atomwaffen überhaupt eine Verbesserung ihrer Verteidigungsfähigkeit erreichen könnte und ob die Herstellung von Atomwaffen überhaupt sinnvoll ist.

Die „Mirage-Affäre“

Den entscheidenderen Rückschlag für die Befürworter einer Atombewaffnung der Schweiz brachte die „Mirage-Affäre“. Am 21. Juni 1961 hatte das Parlament dem Kauf von 100 Kampfflugzeugen des Typs Mirage zugestimmt und dafür einen Kredit von 871 Mill. Franken bewilligt. Am 4. Mai 1964 beantragte der Bundesrat zusätzlich einen Nachtragskredit von 356 Mill. Franken sowie 220 Mill. Franken für die teuerungsbedingten Mehrkosten. Die Überraschung in der Öffentlichkeit war groß, denn tatsächlich war das Parlament nicht über alle Kosten informiert worden. Diese fielen deshalb so hoch aus, weil man die Mirage in Lizenz in der Schweiz bauen, sie perfektionieren und für verschiedene Einsatzmöglichkeiten, u. a. den Transport von Atomwaffen, umgestalten wollte. Das Parlament fühlte sich hintergangen, weigerte sich, die Übernahme der Mehrkosten zu genehmigen und bildete am 17. Juni 1964 die erste Parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) seiner Geschichte. Die PUK beschuldigte das Militärdepartement, die Regierung, das Parlament und die Öffentlichkeit getäuscht zu haben. Daraufhin beschlossen die Räte eine Reduktion von 100 auf 57 Flugzeuge. Da sich die erhoffte Mehrzwecktauglichkeit nicht realisieren ließ, waren nur 36 Maschinen Jagdflugzeuge. Zwölf Maschinen wurden für Aufklärungszwecke bestimmt, der Rest für die Ausbildung der Piloten. Divisionär Etienne Primault, Kommandant der Luftwaffe, wurde seines Amtes enthoben, Generalstabschef Jakob Annasohn trat zurück und der Vorsteher des Militärdepartements, Paul Chaudet, verzichtete 1966 auf eine weitere Amtszeit, womit wichtige Befürworter einer Schweizer Atombewaffnung nichts mehr zu sagen hatten. „Damit sind diese Pläne ab 1964 de facto gescheitert“, folgert der Historiker

Michael Fischer.

Das Ende der Atombombe

Ab diesem Zeitpunkt begann die Landesregierung hinsichtlich der Nuklearbewaffnung zu bremsen. Sie hatte kein Interesse an weiteren militärischen und finanziellen Drahtseilakten, auch wenn bekannte Militärs wie Gustav Däniker weiterhin die Notwendigkeit von Nuklearwaffen betonten. Paul Scherrer unterstrich noch 1967 gegenüber dem schweizerischen Militärattaché in Rom, Carlo Fontana, die Schweiz könne selbstständig Atomwaffen bauen, alles über die Konstruktion sei bekannt. Innerhalb von vier Jahren und einem Budget von einer Milliarde Franken sei man so weit.

1968 unterzeichneten die USA, die Sowjetunion und Großbritannien den Nonproliferationsvertrag, die Unterzeichnung durch die Schweiz folgte ein Jahr darauf. Zudem hatte sich die internationale Lage und die Strategie der USA verändert. Spätestens nach dem Übergang von deren Strategie der Massiven Vergeltung (Massive Retaliation) zu jener der Flexiblen Erwiderung (Flexible Response) wurde klar, dass sich die Nuklearwaffe nicht, wie Ende der 1950er-Jahre angenommen, zu einer Standardwaffe entwickeln und die konventionellen Waffen sogar ersetzen würde.

Eine weiterer empfindlicher Rückschlag für die Atomwaffenpläne der Schweiz war die Explosion mit anschließender Kernschmelze eines Versuchsreaktors am 21. Jänner 1969, der auch für den Bau von Atomwaffen geeignet war, in der Waadtländer Ortschaft Lucens. Die Schweiz entging nur knapp einer Atomkatastrophe, die Havarie wurde als eine der schwersten in der Geschichte der Atomenergie eingestuft.

Nachdem im „Bericht über die militärische Landesverteidigung 1966“ die atomare Bewaffnung noch als Option genannt wurde, erwähnte sie der „Bericht des Bundesrates über die Sicherheit der Schweiz 1973“ nicht mehr. Der AAA begann nun, die Atomwaffenfrage nur noch unter „passiven“ Aspekten zu studieren. In den 1980er-Jahren wurden dann die letzten Reste der schweizerischen Atomwaffen-Pläne liquidiert. Der Bundesrat hob 1981 die Geheimhaltung für die Uranreserven auf, die der zivilen Nutzung zugeführt wurden, und löste 1988 den AAA auf. 1995 stimmte die Schweiz der unbefristeten Verlängerung des Atomsperrvertrages, der ein vollständiges Verbot der Atomwaffen-Versuche und ein effizientes Überprüfungssystem vorsieht und 1996 dem umfassenden Atomteststoppabkommen zu

Fazit

Die Ursachen für das Scheitern des Schweizer Atomprogramms waren das Fehlen von Uranvorkommen in der Schweiz, der sich abzeichnende Mangel an geeigneten Wissenschaftlern, das Fehlen eines Versuchsgeländes und die begrenzten finanziellen Ressourcen. Möglicherweise fehlte auch das erforderliche Interesse seitens der Wissenschaft. Dazu kam noch der internationale Druck, denn die USA hätten es wohl nicht zugelassen, dass der Kleinstaat Schweiz eine Atombombe besitzt, vermutet der Historiker Rudolf Jaun.

Die Option einer atomaren Aufrüstung der Schweiz scheiterte aber auch aus strategischen Gründen, da unter militärischen Gesichtspunkten durch eine Atombombe keine Verbesserung der nationalen Sicherheit erreicht werden konnte. Karl Schmid, ETH-Professor und Generalstabsoberst, hielt eine atomare Drohung des Kleinstaates Schweiz für völlig unglaubwürdig und Bruno Lezzi fasst 2023 zusammen: „Eine operative, geschweige denn eine strategische Nuklearstreitmacht hätte die Schweiz – nicht aus wissenschaftlichen, sondern vorab aus finanziellen Gründen nie beschaffen und aufbauen können. Hingegen wäre eine nukleare Verteidigung auf eigenem und erst noch eng begrenztem Terrain ohne strategische Tiefe für die Schweiz unweigerlich zur Apokalypse geworden.“

Hauptmann aD Professor Ing. Ernest Enzelsberger, MBA;

Präsident der Gesellschaft für Landesverteidigung und Sicherheitspolitik in Vorarlberg, Lochau am Bodensee

Dieser Artikel erschien im TRUPPENDIENST 2/2024 (397).