- Veröffentlichungsdatum : 11.03.2021

- – Letztes Update : 10.03.2021

- 14 Min -

- 2842 Wörter

- - 11 Bilder

„Der Feind hat kein Gesicht“

Spanische-Grippe-Pandemie 1918 bis 1920

Mit der Spanischen Grippe haben sich zwischen 1918 und 1920 weltweit etwa 500 Millionen Menschen angesteckt. Bis zu 50 Millionen Tote dürften auf das Konto dieser „Influenza“ gehen. Keine Seuche in der aufgezeichneten Geschichte hat in so kurzer Zeit so viele Menschenleben vernichtet wie diese Pandemie vor 100 Jahren. Die Anzahl der Opfer übertraf bei Weitem das Sterben auf den Schlachtfeldern.

Warum hat diese Pandemie kaum Eingang in die nationalen Erinnerungskulturen gefunden? Eine Antwort hat der britische Militärhistoriker Andrew Roberts bereit: „Der Feind hat kein Gesicht, keine Intelligenz, es gibt keine moralische Empörung über das Virus“. Der in Prag lebende österreichische Arzt und Medizinhistoriker Harald Salfellner beschreibt in seinem Buch „Die Spanische Grippe, eine Geschichte der Pandemie von 1918“ die Seuche in ihren globalen Zusammenhängen und Auswirkungen. Während in den USA, in Frankreich und in England zahlreiche Fotografien von kranken Soldaten und Zivilisten in Spitälern entstanden, wurde die Spanische Grippe in Deutschland und Österreich kaum in Bildern festgehalten. Wahrscheinlich waren die Menschen vom realen Elend am Ende des Ersten Weltkrieges so erschöpft, dass für eine umfassende Berichterstattung weder Interesse noch Zeit blieb. Möglicherweise hat auch die Zensur einschränkend gewirkt.

Krankheitsbild

Um 1918 lebten annähernd 1,8 Milliarden Menschen auf der Erde. Heute ist die Population unseres Planeten auf 7,8 Milliarden angewachsen. Als Mitte Mai 1918 in der Schweiz die ersten Grippefälle mit Todesfolge auftraten, folgten wilde Gerüchte. Die charakteristische Blaufärbung des Gesichtes mancher Erkrankter ließ erschreckte Zeitgenossen glauben, die Lungenpest sei wieder ausgebrochen. Die Regierung Österreich-Ungarns sandte vorsorglich den Pestforscher Anton Ghon an die Schweizer Grenze.

Verursacht wurde die Spanische Grippe von einem Influenzavirus-H1N1. Sie traf viele junge Menschen zwischen 20 und 40 Jahren. Für die hohen Todeszahlen wurden unter anderem viruseigene Virulenzfaktoren, sekundäre bakterielle Infektionen, aber auch das Fehlen von Therapiemöglichkeiten durch Virostatika und Antibiotika verantwortlich gemacht. Der gefürchteten Lungenentzündung standen die Ärzte 1918 weitgehend hilflos gegenüber. Harald Salfellner vergleicht die Grippe-Pandemie mit dem derzeit grassierenden COVID-19. Sowohl bei COVID-19 als auch bei der Spanischen Grippe wird von leichten, nahezu asymptomatischen bis hin zu schwersten Verlaufsformen mit fatalen Komplikationen berichtet. Den zum Verwechseln ähnlichen Erscheinungsbildern begegnen die Ärzte damals wie heute mit den gleichen symptomatischen Behandlungsmethoden.

Rüstkammer der Pestdoktoren

Schon 1889/90 hatte die „Russische Grippe-Pandemie“ abertausende Menschen in den Tod gerissen. Die älteren Ärzte erinnerten sich noch gut an diese Pandemie und berichteten von der großen Ähnlichkeit der beiden Seuchen. Doch blieben den erfahrenen Medizinern an der Front sowie im Hinterland die augenfälligen Unterschiede nicht verborgen. Fortschrittliche Ärzte glaubten, dass die Grippesymptome von einem Bazillus stammten, der nach seinem Entdecker, dem deutschen Bakteriologen Richard Pfeiffer (1858 bis 1945), benannt wurde. Pfeiffers Influenzastäbchen galten über Jahrzehnte als Grippeerreger und stellten sich erst nach dem Ersten Weltkrieg als „ein Blindtrieb der Mikrobiologie“ heraus. Das verursachende Influenzavirus wurde erst 1933 entdeckt.

Eine berüchtigte Standardtherapie in der militärärztlichen Praxis kam während der Pandemiemonate 1918 geradezu exzessiv zum Einsatz – die routinemäßige Gabe von Abführmitteln an fiebernde Soldaten. Oft griffen die Mediziner zur damaligen „Wunderdroge“ Aspirin. Keimtötende Mittel wie das Syphilismittel „Salvarsan“ zeigten keine Wirkungen. Verschrieben wurde auch Chinin, das sich schon im Kampf gegen Malaria bewährt hatte. Da solche therapeutischen Handreichungen der Fakultätsdoktoren erfolgslos waren, schlug 1918 die Stunde der Naturheiler wie Hydrotherapeuten und Magnetopathen. Auch die Einnahme von Hochprozentigem sollte helfen. Die Briten vertrauten auf die Wirkung von Whisky, den es sogar auf Rezept gab. In Prag versandte eine Weingroßhandlung Wermut gegen die Influenza. Schweizer, deutsche und österreichische Ärzte warnten hingegen vor dieser Art von „Schutz“. Als wirkungsvoll erwiesen sich hingegen in Europa und Amerika die Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen. In den Wiener Zeitungen wurde der althergebrachte Handschlag kritisiert und das Verneigungsritual empfohlen. Das Maskentragen war weniger beliebt, erinnerte es doch an Bilder historischer Pestepidemien. Zum Erstaunen der Epidemiologen war die Mortalität in der reichen, gut versorgten Schweiz deutlich höher als in Deutschland und Österreich-Ungarn. In der Schweiz und in den USA wurden schon im Sommer 1918 Alarmsysteme für Grippefälle eingeführt, über Häfen und Bahnhöfe die Quarantäne verhängt und Isolierstationen in Spitälern eingerichtet. Die Losung hieß – so wie heute auch – Abstand halten. Man hatte also den Ernst der Lage erkannt. In Österreich-Ungarn und im Deutschen Reich hingegen traten solche Maßnahmen erst im Oktober in Kraft.

Grippe war bereits im Krieg präsent

Ganz unvermittelt kam die Grippe nicht. In Straßburg wurden schon 1914 vermehrt Grippefälle beobachtet, ebenso in Leipzig, dann bei den Truppen an der polnischen Grenze, im Dezember in Königsberg, im Februar 1916 an der Südwestgrenze der österreichischen Kampflinien und wenige Wochen später auch in der Etappe des umkämpften Flanderns. Im Winter 1916/17 erkrankten in Wien zahlreiche Zivilisten und Militärpersonen.

In Südamerika stöhnte man 1917 ebenfalls unter der Influenza. Spanische Seeleute, so hieß es, hätten die Grippe aus Europa eingeschleppt. Bereits im Frühjahr 1918 häuften sich ernste Erkrankungen der Atemwege bei den „American Expeditionary Forces“ in Westfrankreich, fast zur gleichen Zeit in Fort Riley in Kansas und in weiteren Militärcamps in den USA. Der Herkunftsort der Grippe liegt immer noch im Dunkeln.

Aus China sei sie gekommen, wo Ausbrüche ganzjährig registriert wurden. In den letzten Monaten des Jahres 1917 beobachtete man im Norden Chinas den Ausbruch einer Erkrankung der Atemwege. Die Medien rätselten, woher der Erreger kommen könnte. Zahlreiche Autoren, unter ihnen der amerikanische Historiker Alfred W. Crosby, vermuteten den Ursprung der Spanischen Grippe nicht in Zentralasien, sondern im Mittleren Westen der USA. Im Camp Funston in Kansas wurden Soldaten für ihren Einsatz in den europäischen Schützengräben ausgebildet. Zu Abertausenden verschiffte man die US-Soldaten im März und April 1918 nach Frankreich. In den überfüllten Lagern fand die Grippe idealen Nährboden. Mit den Truppen erreichte die Influenza die West- und die Südwestfront. Österreichische Sturmtruppen, die in italienische Schützengräben eindrangen, fanden dort Grippekranke, die sie anfangs für Kampfgasvergiftete hielten.

An allen Fronten stockten die Offensiven. Hunderttausende erkrankten, Eisenbahnzüge und Schiffe waren die reinsten Infektionsherde. Die Truppen steckten sich gegenseitig an, die erkrankte Zivilbevölkerung der Städte infizierte die Soldaten ebenso wie diese ihrerseits die Grippe unter die Zivilisten trugen. Der deutsche General Erich Ludendorff machte die Grippe sogar für das Scheitern der deutschen militärischen Operationen insbesondere im Sommer 1918 verantwortlich. Harald Salfellner stellt dazu fest, dass „die Influenza die Kombattanten aller Mächte gleichermaßen befallen hätte“, weshalb sie nicht kriegsentscheidend sein konnte.

Erste Grippewelle im Frühjahr und Sommer 1918

Als 1918 der spanische Monarch Alfonso XIII. und ein Teil seines Kabinetts erkrankten, erhielt die „Spanische Grippe“ ihren Namen. Da im neutralen Spanien keine Zensur herrschte, verbreitete die Nachrichtenagentur Reuters Ende Mai 1918 in alle Welt, dass in Spanien eine seltsame Krankheitsform von epidemischem Charakter mit mildem Verlauf aufgetreten sei. Bald war allgemein von der „Spanischen Grippe“ die Rede. Rasch zeigte sich, dass die Krankheit alles andere als harmlos verlief. Die Diagnose war fast immer gleich: Lungenentzündung infolge Influenza, übertragen durch Tröpfchen- und Kontaktinfektion. Im Frühsommer 1918 breitete sich die Grippe rund um den Globus aus. In Wien und Prag wusste man vorerst nichts von den ungewöhnlichen Influenza-Ausbrüchen, die sich bei den American Expeditionary Forces in der französischen Hafenstadt Brest ereignet hatten. Fälle von Grippe wurden Mitte April auch von britischen, französischen und belgischen Truppeneinheiten gemeldet.

Im Juni 1918 zog die Pandemie weiter nach Großbritannien, Italien (Vatikan), in den Osten Europas, nach Afrika, Amerika, Asien, Indien und Australien. Zwei Errungenschaften der Moderne waren dafür verantwortlich: das Dampfschiff und die Eisenbahn, die gigantische Truppen- und Materialverschiebungen ermöglichten. In der zweiten Junihälfte hatte sich das Grippefieber über ganz Deutschland ausgedehnt, erreichte die Ostalpen, Innsbruck, Wien, Budapest und die Böhmischen Länder. Im Juli 1918 traf die Grippewelle die Schweizer Armee so heftig, dass der Berner Bundesrat am 13. Juli die anstehende Einberufung mehrerer Landwehrbataillone aufschieben musste. Bis zum Monatsende waren 800 Menschen in der Schweiz gestorben, davon 305 Armeeangehörige. Weitere Fälle wurden aus Paris, London, Amsterdam und Warschau gemeldet, wo 5.000 Polen erkrankt waren.

Anfang Juli 1918 liefen aus ganz Deutschland beunruhigende Meldungen ein, vor allem aus Berlin, wo 1.800 neue Fälle auftraten und zwei Monate später schon 26.000 Erkrankte gemeldet wurden. Hundert Neuerkrankungen wurden auch in südwestdeutschen Städten und in Bayern verzeichnet. In München waren bereits mehr als 1.500 Personen krank, 191 Münchner starben.

In Wien meldete das Wiener städtische Gesundheitsamt Ende Juni ein bedeutendes Anwachsen der Erkrankungszahlen. In anderen Städten, wie im steirischen Graz, zog die Grippe ab Anfang Juli immer weitere Kreise. Dann traf es Budapest und die umliegenden Kriegsgefangenenlager. Auch aus Krakau und anderen galizischen Städten sowie aus Mähren wurden Grippe-Ausbrüche gemeldet.

Zweite Grippewelle im Spätsommer und Herbst 2018

Als der grippale Spuk im Sommer 1918 bereits vorbei zu sein schien, zeigte der Weltverkehr seine Schattenseite: Der Erreger kehrte in mörderisch-mutierter Form zurück. Schon Ende August wütete die Influenza beidseits des Atlantiks – in Boston an der amerikanischen Ostküste, im westafrikanischen Freetown und wieder im französischen Brest. Hunderte Schiffe wie Truppentransporter mit Soldaten und militärischer Ausrüstung, die zwischen den Kontinenten und entlang der Küsten kreuzten, verbreiteten das Virus innerhalb kürzester Zeit um die ganze Welt. Bald grassierte die Grippe in England, Italien, Portugal und ebenso im dünn besiedelten Schweden. In Wien starben in der ersten Septemberwoche 73 Menschen, in der zweiten schon 112. Dagegen hatte Barcelona im September 1918 innerhalb einer Woche 1 597 Grippeopfer zu beklagen. In Odessa wurde die Grippe im August 1918 durch österreichische Truppentransporte eingeschleppt.

Ende August und Anfang September war die k.u.k. Kadettenschule in Prag betroffen. Etwa 150 Zöglinge und Soldaten erkrankten, selbst der Chefarzt war dienstunfähig. Dennoch meldet das „Prager Tagblatt“ am 8. September 1918, dass die Grippe erloschen sei. Im Marinespital in Pula befanden sich am 30. Oktober 1918 insgesamt 1.054 Kranke, wovon 300 an Grippe erkrankt waren. Jeden Tag starben bis zu elf Mann.

Am 30. Juli 1918 wurde in Wien der aus Galizien stammende Arzt und Forscher, Ivan Horbaczewski, zum Minister für Volksgesundheit vereidigt. Seine vordringlichste Aufgabe lag in der Bekämpfung übertragbarer Krankheiten. Unterstützt wurde er vom Unterstaatssekretär für Volksgesundheit, Julius Tandler, der in der Tuberkulose-Bekämpfung eine führende Rolle übernommen hatte. In seinen Entscheidungen konnte sich Horbaczewski auf die Erkenntnisse des Obersten Sanitätsrates mit seinen 39 Experten stützen. Bald herrschte Alarmstimmung: So verkündete das „Fremdenblatt“ am 27. September 1918, dass in Budapest 40.000 bis 50.000 Menschen erkrankt seien. Aber die Menschen in Wien waren noch sorglos, der Oberste Sanitätsrat wetterte ohne Erfolg gegen das Offenhalten von Vergnügungsstätten.

Bald waren alle Kronländer bis ins ferne Galizien betroffen. Nach den gleichen Anfangssymptomen wie im Frühjahr nahm die Krankheit im Herbst viel häufiger einen dramatischen Verlauf. Berlin meldete Mitte Oktober 1.000 bis 3.000 Neuerkrankungen. Auch in den USA waren es im Herbst 1918 wieder die Militärcamps und Marinestützpunkte, die ebenso wie Boston, New York und Chicago zu Brennpunkten der Pandemie wurden.

Grippeherbst in Wien und Prag

Während die Habsburgermonarchie zusammenbrach und in Wien, Prag, Budapest und Zagreb Nationalversammlungen die Autonomie erklärten, erreichte die Spanische Grippe Ende Oktober ihren Höhepunkt. Das zögernde Verhalten der k.u.k. Militärverwaltung stand einer geordneten medizinischen Versorgung der Bevölkerung im Weg. Es vergingen Wochen bis man den Schwerkranken in den vom Militär okkupierten Spitälern Betten und separierte Zimmer zuwies. In den Zivil- und Militärspitälern fehlte es außerdem an Betten und Personal. Ärzte, Pflegepersonal und Köche erkrankten nacheinander. Zivile und militärische Stellen bekämpften sich wegen der Zuteilung von Ärzten und Krankenschwestern. Erst am 21. Oktober 1918 verfügte Wien über 1.800 Betten für Grippekranke. In den Lazaretten wurde Verbandswatte durch Holzwolle ersetzt, in den Apotheken gab es kein Aspirin mehr. In Prag wurden die Aspirinbestände requiriert. Damit war Ärger mit den Tschechen vorprogrammiert. Diese revanchierten sich dann auch prompt, indem sie den für die Wiener Apotheker bestimmten Zucker nicht mehr lieferten. „Aspirinhamsterer“, Schleichhändler und Medikamentenfälscher machten blendende Geschäfte.

Mangels diagnostischer Testmethoden konnte die Grippe nur relativ unzuverlässig aufgrund klinischer Symptome festgestellt werden. Ferner gab es keine Meldepflicht, weshalb die Dunkelziffer groß war. Die städtischen Gesundheitsämter und die Mitglieder des Obersten Sanitätsrates forderten zwar die Meldepflicht, konnten sich aber nicht durchsetzen. Eine Debatte auf parlamentarischer Ebene, wie in Paris, fand in Wien nicht statt.

Eingezogene Ärzte und Pflegepersonal wurden trotz aller Hilferufe erst mit Verspätung zur zivilen Versorgung abkommandiert. Julius von Hochenegg, der Vorstand der II. Chirurgischen Universitätsklinik in Wien, forderte von der Militärverwaltung die Abkommandierung von Militärärzten für den zivilen Infektionsdienst. Erst nach Druck vonseiten der Gemeinde Wien stellte die k.u.k. Armee 100 Militärautos für den Transport der praktizierenden Ärzte zur Verfügung.

In Prag breitete sich die Grippe mit großer Wucht aus, wie Harald Salfellner anhand des „Prager Tagblattes“ belegte. Zuweilen kollabierten Grippekranke auf dem Pflaster der Altstadtgassen. Wenige Schritte vom Prager Rathaus, im 4. Stock des Oppelthauses auf dem Altstädter Ring, lag der 36-jährige Franz Kafka (1883 bis 1924), ein Beamter der Arbeiter-Unfall-Versicherungsanstalt in Prag, mit 41 Grad hohem Fieber im Bett. Er überlebte.

Umstrittene Verordnungen

Am 5. Oktober 1918 erteilte der niederösterreichische Landesschulrat die Weisung, dass Schulen nach eigenem Ermessen und eventuell nach Anhörung eines Amtsarztes schließen konnten. Diese Regelung galt vorerst bis 20. Oktober. Trotzdem regte sich Widerstand in der Arbeiterschaft, die ihre Kinder in der Schule besser versorgt wussten als in den öffentlichen Wärmestuben und überfüllten Elendsquartieren.

All diese Maßnahmen, auch Besuchseinschränkungen und -verbote in Krankenhäusern, wurden zunächst nur auf lokaler Ebene von Landessanitätsräten, Bezirkshauptleuten und Bürgermeistern verfügt und waren heftig umstritten. Wie in Berlin kam es im Wiener Alltags- und Kulturleben zu empfindlichen Störungen. Theater, Konzertlokale und unbeheizte Kinos wurden erst ab 21. Oktober und damit viel zu spät geschlossen. Fabriken, Büros und Handelsfirmen mussten wegen der hohen Zahl Erkrankter ihren Betrieb reduzieren oder gar einstellen. Zahlreiche Unternehmen schlitterten in den Bankrott, und die Kinobesitzer rebellierten. Die Direktoren der Theater leisteten im Namen der vielfach prekär beschäftigten Schauspieler Widerstand. Doch erst nach dem Abflauen der Hauptwelle erholte sich der Kulturbetrieb wieder, so dass die Wiener in der Zwischenkriegszeit ein regelrechtes Aufblühen des Unterhaltungssektors verzeichnen und in die neugegründeten Theater strömen konnten.

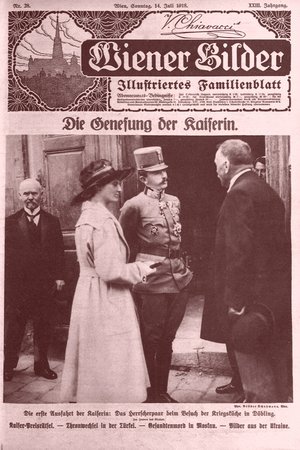

Dritte Welle weltweit im Frühjahr 1919

Mit dem Ende des Krieges und den damit verbundenen Umbrüchen schnellte die Sterblichkeit erneut in die Höhe. Zwischen dem 3. und 23. November 1918 beklagte man in Stockholm 439, in Wien 611 und in Budapest 1.278 Tote. Es lässt sich kein effektiverer Verbreitungsmechanismus denken als die Truppenbewegungen mitten in der Herbstwelle. Am 6. Dezember 1918 kam es zu neuerlichen Grippefällen. In Wien, Budapest und Prag wurden wieder Schulen geschlossen. Kaiser Karl und seine vier ältesten Kinder erkrankten zu Weihnachten 1918 an der Grippe. Erst Mitte Februar 1919 wurde die Genesung Kaiser Karls bekanntgegeben. Kaiserin Zita war schon Ende Juni 1918 an Grippe erkrankt gewesen.

Im November 1918 fanden die Viren weltweit einen neuen Nährboden. Millionen Soldaten kehrten in ihre Heimat zurück – und verbreiteten den Erreger weiter. Dieser erreichte aufgrund des Schiffsverkehrs sogar die entlegensten Winkel der Erde. Im Frühjahr 1919 brach eine dritte Grippewelle über entfernte Weltregionen wie Alaska oder Madagaskar herein. In England und Italien begann ebenfalls die dritte Grippewelle. In Paris starben zwischen Jänner und März über 4 000 Menschen. Österreich hatte zu Beginn des Jahres 1919 weitere 2.400 Todes- opfer zu beklagen. Erst in der zweiten Jahreshälfte waren nur mehr vereinzelte Grippefälle zu beobachten. Die Influenza im Jahr 1919 hatte sich gewandelt und unterschied sich von jener im Oktober 1918. Trotzdem kam es im Jänner 1920 unerwartet zu einem neuerlichen Anstieg der Influenzamortalität sowohl in den USA als auch in weiten Teilen Europas. In Wien waren bald wieder die Zivilkrankenanstalten überfüllt. Professor Dr. Julius Tandler, Unterstaatsekretär für Volksgesundheit, verfügte die Bereitstellung von 600 Betten aus Kriegsbeschädigten-Spitälern für die vielen zivilen Influenzakranken.

Eine der Lehren, die aus der Grippe-Pandemie von 1918 gezogen wurde, war die Notwendigkeit einer globalen Antwort auf globale Gesundheitsfragen. Bereits 1919 wurde in Wien ein internationales Büro zur Bekämpfung von Epidemien eingerichtet. In den frühen 1920er-Jahren gründete der Völkerbund eine Gesundheitsorganisation. Diese war gemeinsam mit dem Anti-Epidemie Büro in Wien, der „Pan American Health Organization“ und dem „International Health Office“ in Paris die Vorläufer der heutigen Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Resümee

Die Grippe-Pandemie 1918/19 als Kriegsfolgekrankheit zu bezeichnen ist problematisch, da sie Krieg führende Mächte ebenso wie neutrale Staaten erfasste. Die Sterberate stand in keiner Beziehung zum Grad der Beteiligung einzelner Länder am Kriegsgeschehen. In der vom Krieg unversehrten Schweiz registrierten die Bundesbehörden unter den rund vier Millionen Einwohnern für 1918 exakt 21.846 Influenza-Todesfälle, was einer Mortalität von 0,55 Prozent entspricht. Empört über die Ausbreitung der Grippe und das Versagen der militärischen und zivilen Verantwortlichen verlangten die Schweizer Öffentlichkeit und Presse einen Sündenbock. Sie fanden ihn in der Person eines Armeearztes, dem man die völlig unzweckmäßige Organisation der Schweizer Sanitätshierarchie zum Vorwurf machte.

Im Deutschen Reich starben bei einer Bevölkerung von 62,7 Millionen Menschen verschiedenen Schätzungen zufolge 225.330 bis 469.400 Menschen an der Spanischen Grippe. Das ergibt eine Sterberate zwischen 0,36 und 0,75 Prozent. Für Österreich-Ungarn mit einer Bevölkerung von 51,4 Millionen Menschen gibt es kein verlässliches Zahlenmaterial. Unter Ansatz der geschätzten Mortalitätsraten im Deutschen Reich dürften in der Donaumonarchie und deren Nachfolgestaaten in den Pandemiejahren 185.000 bis 385.000 Menschen gestorben sein. Allein für die Böhmischen Länder nimmt Harald Salfellner zwischen 1918 und 1920 eine Mortalität von bis zu 74.000 Zivilisten an. Dazu kommt eine unbekannte Anzahl von Soldaten, die sich während der Pandemie auf böhmisch-mährischem Territorium aufhielt und in den Statistiken mit mindestens 2.000 bis 5.000 Militärpersonen zu berücksichtigen ist.

Dr. Brigitte Biwald; Historikerin mit Schwerpunkt Medizin- und Militärgeschichte.