Stellungsverteidigung

Wie die Kriege um Berg-Karabach (2020) als auch in der Ukraine (seit 2022) zeigen, ist neben dem taktischen Verfahren Angriff die Verteidigung weiterhin die zweite wesentliche Form der konventionellen Gefechtsaustragung. Nachdem in den vorangegangenen Beiträgen die Angriffs- führung des Übungsgegners Rot in verschiedenen Gefechtssituationen dargestellt wurde, folgt in der aktuellen Ausgabe die Verteidigung am Beispiel der Stellungsverteidigung einer motorisierten Schützendivision.

Wesen der Verteidigung

Die Verteidigung ist für den Übungsgegner Rot eine Art des Gefechts mit dem Zweck, dem Feind das Erreichen seiner geplanten Absicht im Angriff zu verwehren. Dazu werden durch Verbände wichtige Linien, Räume und Objekte in einem zugewiesenen Verteidigungsstreifen beziehungsweise Verteidigungsabschnitt gehalten, möglichst starke Feindkräfte vernichtet und der Angriff schlussendlich abgewehrt. Da letztlich nur der Angriff die Entscheidung im Gefecht herbeiführt, ist für den Übungsgegner Rot die Verteidigung immer nur eine „temporäre“ oder vorübergehende Art des Gefechtes.

Mit der Verteidigung werden in kräftemäßiger, zeitlicher und räumlicher Hinsicht jene taktischen Voraussetzungen hergestellt, welche es ermöglichen, zum „Gegenschlag“ auszuholen und das Gegenüber im Gefecht zu besiegen. Der Übergang zum Angriff kann dabei durch die verteidigenden Kräfte (nach dem Zuführen von Verstärkungskräften) selbst oder durch herangeführte Gegenangriffskräfte erfolgen. Mittels einer vorbereiteten Verteidigung können auch weniger bedeutende Räume durch geringere Kräfte und Mittel gehalten werden, um in anderen wichtigeren Räumen und Richtungen die Überlegenheit im Angriff zu erreichen.

Die Vorteile der Verteidigung gegenüber dem Angriff liegen vor allem darin, dass der Verteidiger den Ort des Gefechts bestimmt, indem er die für ihn taktisch vorteilhaften (verteidigungsgünstigen) Geländeabschnitte in Besitz hat und hier Vorbereitungen für das Gefecht trifft. Abhängig von der verfügbaren Zeit bis zum Angriffsbeginn werden durch den Verteidiger Stellungen erkundet und ausgebaut, Sperren angelegt und die Einsatzführung vorgeübt. Mit den Vorteilen der Verteidigung kann in der Regel ein an Kampfkraft überlegener Angreifer abgewehrt werden.

„Standfest und aktiv“

Die Verteidigung von Verbänden des Übungsgegners Rot wird entweder zeitgerecht geplant und vorbereitet oder im Verlauf des Gefechts durch den Gegner aufgezwungen (z. B. wenn die Fortsetzung des Angriffs nicht mehr möglich oder unzweckmäßig ist, zur Abwehr von Gegenangriffen nach einem Angriffserfolg, zum Schutz von Flanken und Rücken des Angriffsverbandes). Wird im Verlauf des Gefechts zur Verteidigung übergegangen, kann dies ohne unmittelbare Berührung mit dem Feind oder unter den Bedingungen der Berührung mit dem Feind erfolgen.

Die Verteidigung – ob vorbereitet oder aufgezwungen – orientiert sich dabei an zwei wesentlichen Aspekten: „Standfestigkeit“ und „Aktivität“. Der Erfüllungs- und Umsetzungsgrad beider Aspekte wird maßgeblich von der verfügbaren Zeit für die Vorbereitung der Verteidigung bzw. den dafür vorhandenen Kräften und Mitteln bestimmt.

Unter „Standfestigkeit“ wird das Überleben und Widerstehen der umfassenden gegnerischen Angriffshandlungen (in zeitlicher und räumlicher Hinsicht – z. B. Vorbereitungsfeuer, Sturmangriff, Kampf gegen die Tiefe) verstanden. Das Gros der Verteidigungskräfte wird dazu aufgelockert, getarnt und geschützt am Gefechtsfeld eingesetzt, um feindlichen Angriffe vom Boden, aus der Luft und im elektromagnetischen Spektrum zu „widerstehen“, Verluste hintanzuhalten und die Abwehrfähigkeit zu erhalten. Pionierkräfte (mit Spezialausrüstung wie dem Pionierpanzer „BAT-2“ oder dem Minenleger „GMZ-3“) stehen der Division zur Verfügung, um Sperren (Minen- und Bausperren) rasch und umfassend zu errichten sowie durch bauliche Maßnahmen den Schutzgrad der Stellungssysteme zu erhöhen.

Den Schutz gegen Luft- und Drohnenangriffe sowie präzisionsgelenkter Munition (PGM) übernehmen im Verband verfügbare Flugabwehrkräfte (= bodengestützte Luftverteidigung wie FlAPz „TOR-M1“ oder „Strela-10M“) sowie Kräfte des elektronischen Kampfes (z. B. „R-330Zh Zhitel“). Unter Standfestigkeit wird neben der „Überlebensfähigkeit“ auch die Fähigkeit verstanden, schnell vorgetragene und wuchtige Stöße tiefgestaffelter angreifender Verbände aufzufangen. Hierzu wird die Verteidigung elastisch und ebenso tiefgestaffelt in Form von mehreren aufeinanderfolgenden „Verteidigungsstellungen“ angelegt. Feindeinbrüche können dadurch rasch isoliert und durch Gegenmaßnahmen bereinigt werden.

Eine Abwehr des gegnerischen Angriffs kann nur dann erfolgen, wenn gegen diese Kräfte aktiv vorgegangen wird. Um deren Handlungsmöglichkeiten einzuschränken und ihnen ihre Offensivfähigkeit zu nehmen, werden durch den Verteidiger das „integrierte Feuersystem“ (IFS) sowie bereitgehaltene Reserven bzw. Gegenangriffskräfte zum Einsatz gebracht. Im IFS des Übungsgegners werden alle verfügbaren Feuermittel des Verbandes in einem „Wirkungsverbund“ koordiniert, synchronisiert und damit ein flexibles „Manöver durch Feuer“ ermöglicht.

Zum „Wirkungsverbund“ gehören neben den Kampffahrzeugen vor allem die Rohr- und Raketenartillerie, Kampfdrohnen, „loitering munition“ (ferngesteuerte Präzisionsmunition), dem Verband zugewiesene Mittel der Heeresfliegerkräfte sowie Systeme des elektronischen Kampfes. Über den gesamten Verteidigungsstreifen/-abschnitt des Verbandes werden Wirkungsräume vorbereitet, in welchen der Angreifer durch Sperren zum Stehen gebracht und durch das IFS vernichtet wird. Mit dem IFS können Wirkungsforderungen reaktionsschneller, mit einem höheren Wirkungsgrad sowie aufgrund von verfügbaren Redundanzen verlässlicher erzielt werden.

Neben dem IFS werden durch die Verbände Reserven bzw. Gegenangriffskräfte bereitgehalten. Mit diesen kann einerseits auf unerwartete Lagen reagiert (z. B. Abriegeln von Feindeinbrüchen, Verstärkung von im Kampf stehenden Kräften) sowie andererseits durch Gegenangriffe bereits abgewehrte oder eingebrochene Angriffskräfte vernichtet werden. Durch die Kombination und jeweilige Gewichtung der beiden Aspekte „Standfestigkeit“ und „Aktivität“ ergeben sich drei Formen der Verteidigung für Verbände: die Manöververteidigung, die Stellungsverteidigung sowie eine Kombination aus beiden.

Kontakt/Unterlagen

Erstellung des Lehrskriptums:

ObstltdG Mag.(FH) Georg Stiedl, MA;

Referat Operations Research/IHMF/LVAk.

Weitere Unterlagen und Übungsbeispiele zur Taktikfort- und -weiterbildung

finden Sie auf der Intranet- Website des BMLV

unter LVAk – IHMF Lehre und Forschung – Referat Taktik.

Landesverteidigungsakademie

Institut für Höhere Militärische

Führung/Referat Taktik

Stift-Kaserne General Spannocchi

Stiftgasse 2a, 1070 Wien

Formen der Verteidigung

Die Manöververteidigung ist aktiv und beweglich geführt. Die Verteidigungskräfte nutzen den Angreifer durch einen hinhaltenden Kampf ab, geben dabei stetig Raum Preis und vermeiden verlustreiche Kämpfe beim Halten von Geländeabschnitten. Während der gegnerische Angriff damit über Zeit und Raum sukzessive an Stärke, Schwung und Zusammenhang verliert, werden durch den Verteidiger zusätzlich Gegenangriffe geführt, um verbliebene Angriffskräfte letztlich zu vernichten oder zur Rücknahme zu zwingen.

Die Manöververteidigung wird durch die Verbände und Einheiten dezentral und mit einem hohen Selbständigkeitsgrad geführt, bedingt jedoch eine für das Manöver verfügbare Tiefe des Raumes. Der Anteil an statisch eingesetzten, aus Stellungen kämpfenden Kräften ist dabei gering.

Die Stellungsverteidigung folgt einem „geländebezogenen Ansatz“ in der Gefechtsaustragung. Dem Angreifer wird der Zugriff auf einen festgelegten und zumeist verteidigungsgünstigen Raum verwehrt. Zum Halten des Geländes wird der Kampf aus ausgebauten Stellungen geführt, das Vordringen des Angreifers dort verhindert und dieser dabei vernichtet. Die Bekämpfung des Angreifers erfolgt dabei durch das IFS sowie durch räumlich begrenzte Gegenangriffe.

Besonderheiten der Stellungsverteidigung

Die Stellungsverteidigung wird vom Übungsgegner Rot in jenen Räumen ausgeführt, welche für seine Einsatzführung von hoher Bedeutung sind, dem Gegner nicht kampflos überlassen werden dürfen sowie dem Feind einen Vorstoß in andere Räume verwehren. Das verteidigungsgünstige Gelände nutzend wird ein tief gestaffeltes und pioniertechnisch vorbereitetes System an Sperren, Verteidigungsstellungen und Wirkungsräumen angelegt.

Im Rahmen der Stellungsverteidigung erfolgen vor allem Geländeverstärkungen, um den Angreifer zu kanalisieren, sein Zusammenwirken zu unterbinden, ihn in seiner Bewegung zu hemmen bzw. zu verlangsamen sowie in vorbereitete Wirkungsräume zu lenken (z.B. durch Errichtung von Panzergräben, Minen- und Bausperren). Hinzu kommt der pioniertechnische Ausbau der Verteidigungsstellungen, um deren Aufklärung zu erschweren sowie ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber feindlichem Feuer zu erhöhen.

Je nach vorhandener Zeit werden für die Kräfte u.a. Gruppen- und Zugsstellungen, Unterstände, Verbindungsgräben, Beobachtungsstellen und Feuer- bzw. Wechselstellungen für Kampffahrzeuge und Artilleriesysteme errichtet. Die Geländeverstärkungen erfolgen dabei nicht nur in den vordersten Verteidigungsstellungen, sondern über den gesamten Verteidigungsstreifen/-abschnitt eines Verbandes.

Aus der Tiefe des Verteidigungsstreifen/-abschnitts wirken Teile des IFS eines Verbandes mit Drohnen, elektromagnetischen Kampfmitteln sowie Rohr- und Raketenartilleriesystemen. Damit wird der unmittelbare Kampf an den Verteidigungsstellungen unterstützt, der durch Sperren zum Stehen gebrachte Feind in den Wirkungsräumen vernichtet und zeitgleich der Kampf gegen Hochwertziele im rückwärtigen Teil der Angriffsformation (wie Logistik- und Führungseinrichtungen, Reserven und Kampfunterstützungskräfte) geführt. Im Bedarfsfall können eingebrochene Feindkräfte mit Feuer zeitnah abgeriegelt werden.

In der Tiefe der Verteidigung bereitgehaltene Kräfte (zweite Staffel/Reserven) führen auf Befehl vorbereitete Gegenangriffe durch, um bereits abgekämpfte und/oder isolierte Angriffskräfte zu vernichten. Flugabwehrkräfte und Kräfte des elektronischen Kampfes stellen permanent den Schutz der Verteidigungsstellungen gegen Angriffe aus der Luft (Luft- und Drohnenangriffe) sowie durch PGM sicher.

Durch die Kombination von einem tiefgestaffelten Verteidigungssystem mit dem IFS sowie den verfügbar gehaltenen Kräften für Gegenmaßnahmen können Angriffe abgewehrt und dem Feind höchstmögliche Verluste zugefügt werden. In einer Folgephase kann – abhängig von der Lage und der Absicht der vorgesetzten Führungsebenen – der Raum weiter behauptet werden, um den Angriff in einer anderen Richtung zu ermöglichen oder aber auch kann der Verteidiger selbst zum Angriff übergehen.

Gefechtsordnung und -aufgaben

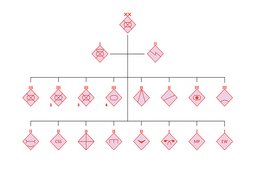

Die Division ist der zentrale Kampfverband des Übungsgegners Rot im Rahmen der konventionellen Gefechtsaustragung. Dessen Zusammensetzung aus mehreren motorisierten Schützen- und Panzerregimentern sowie Kampfunterstützungsverbänden und -einheiten bildet eine zweckmäßige Symbiose aus Schlagkraft, Durchhaltefähigkeit und Beweglichkeit. Auch für die Stellungsverteidigung ist die Division der Träger des Gefechts und gibt somit die Gefechtsordnung sowie die Gefechtsaufgaben vor.

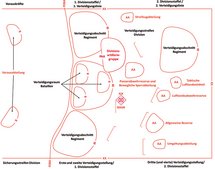

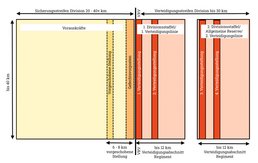

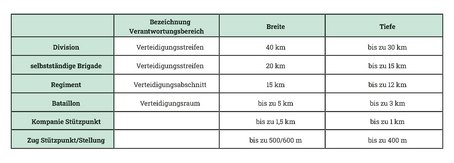

Die räumliche Gefechtsordnung für eine Stellungsverteidigung einer motorisierten Schützendivision besteht aus dem unmittelbar feindzugewandten Sicherungsstreifen der Division zum anfänglichen Verzögern und Abnutzen des Angreifers sowie dem nachfolgenden Verteidigungsstreifen der Division zur Abwehr des Angriffs.

Bei der Organisation der Verteidigung ohne unmittelbare Berührung mit dem Feind wird vor dem vorderen Rand des Verteidigungsstreifens ein Sicherungsstreifen mit einer Tiefe von 20 bis 40 Kilometer vorbereitet und durch eine oder zwei Vorausabteilungen (verstärkte motorisierte Schützen- oder Panzerbataillone) besetzt. Im Sicherungsstreifen führen selbständig agierende Kompanien und Züge den Kampf gegen den Angreifer mit Sperren und Stützpunkten. Die Kräfte der Vorausabteilung führen den Kampf nicht nachhaltig, sondern nach den Grundsätzen der Manöververteidigung.

Die Angriffskräfte sollen zur Entfaltung und zum Angriff in eine ungünstige Richtung gezwungen werden. Dabei wird der Angreifer über den Sicherungsstreifen sukzessive abgenutzt, in seiner Einsatzführung gestört und trifft mit reduzierter Kampfkraft auf den Verteidigungsstreifen. Das IFS unterstützt einerseits die Vorausabteilung in ihrem hinhaltenden Kampf (vor allem durch Rohrartillerie) und wirkt zusätzlich gegen aufgeklärte Hochwertziele an Front und Rücken der Angriffsformation (durch Drohnen und Raketenartillerie).

Beim Fehlen eines Sicherungsstreifens kann im Abstand von sechs bis acht Kilometer zur ersten Verteidigungsstellung (vorderster Rand des Verteidigungsstreifen/vorderster Rand der Verteidigung (VRV)) eine vorgeschobene Stellung geschaffen werden. Die vorgeschobene Stellung soll den Feind über den Verlauf des VRV täuschen, einen überraschenden Angriff auf die dort eingesetzten Kräfte verhindern, kampfkräftige Aufklärung abwehren und ihn zur vorzeitigen Entfaltung seiner Hauptkräfte zwingen. Die vorgeschobene Stellung wird von bis zu bataillonsstarken Kräften bezogen. bezogen. Wird keine vorgeschobene Stellung geschaffen, wird von den Bataillonen der ersten Staffel (Bataillone im VRV) eine Gefechtssicherung in einer Entfernung von bis zu zwei Kilometer zum VRV eingesetzt.

Der Verteidigungsstreifen der Division schließt direkt an den Sicherungsstreifen an. Dieser Raum wird durch die eingesetzten Kräfte dauerhaft gehalten, der Angriff abgewehrt und der Feind dabei vernichtet. Während der Kampf im Verteidigungstreifen geführt wird, wird der Kampf gegen die rückwärtigen Teile des Angreifers im Sicherungsstreifen durch weitreichende Wirkmittel des IFS fortgesetzt.

Die Gefechtsordnung im Verteidigungsstreifen der Division umfasst die erste und zweite Staffel, die unmittelbar geführte Artillerie (Divisionsartilleriegruppe), die Flugabwehrverbände (-einheiten), die Reserven (u. a. Allgemeine Reserve, Luftlande- und Panzerabwehrreserve), die Bewegliche Sperrabteilung sowie die rückwärtigen Dienste (logistische und sanitätsdienstliche Kräfte).

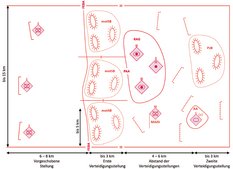

Die Verteidigung wird je nach Lage und Verfügbarkeit der Kräfte in diesem Streifen in einer oder zwei Staffeln organisiert. Wird mit zwei Staffeln verteidigt, bildet die Division mit der ersten Staffel (unter Einsatz von zwei bis drei Regimentern) die erste Verteidigungslinie und mit der zweiten Staffel (ein bis zwei Regimenter) die zweite Verteidigungslinie (siehe Abbildung oben). Zusätzlich wird eine Allgemeine Reserve gebildet (zumeist in der Stärke eines Bataillons). Wird mit nur einer Staffel (und damit nur einer Verteidigungslinie) verteidigt, wird immer eine (stärkere) Allgemeine Reserve gebildet.

Der Abstand zwischen der ersten und zweiten Verteidigungslinie (rund sechs bis 12 Kilometer) bietet Raum für die Bewegungen der ersten Staffel, Verfügungsräume für die Reserven und Feuerstellungen für die Artillerie. Auch soll durch die Distanzerhöhung eine Bekämpfung der Verbände der zweiten Staffel durch die feindliche Artillerie ohne Durchführung eines Stellungswechsels verhindert werden. Die erste Staffel in der ersten Verteidigungslinie hat die Aufgabe, den Raum zu halten, den Angriff abzuwehren und Feindkräfte zu vernichten. Dazu umfasst die erste Staffel den Großteil der Kräfte des Verbandes. Bei einem tiefen Einbruch in die Verteidigungslinie sind die Voraussetzungen für den Gegenangriff der zweiten Staffel bzw. der Reserve zu schaffen. Die zweite Staffel in der zweiten Verteidigungslinie hat den Kampf gegen durchgebrochene Angriffskräfte zu führen und den Raum in der Tiefe zu halten. Des Weiteren hat die zweite Staffel die Aufgabe, als verfügbar gemachte Gegenangriffskraft verloren gegangene Stellungen in der ersten Linie zurückzuerobern und/oder abgekämpfte Verbände der ersten Staffel zu ersetzen.

In den beiden Verteidigungslinien der Division werden lageabhängig jeweils Regimenter in festgelegten Verteidigungsabschnitten zum Einsatz gebracht (siehe Abbildung oben). Ein Regiment verteidigt dabei grundsätzlich mit zwei Staffeln und bildet dazu zwei aufeinanderfolgende Verteidigungsstellungen innerhalb der Linie. Die Division bildet somit in Summe bis zu vier aufeinanderfolgende Verteidigungsstellungen im Verteidigungsstreifen. Die erste Verteidigungslinie stellt die Hauptanstrengung für die Verteidigung dar und wird mit der Hälfte bis zu zwei Drittel der Kräfte der Division besetzt. Im Verteidigungsabschnitt des Regiments werden die (beiden) Verteidigungsstellungen, die Verfügungsräume für die Reserven und die beweglichen Sperrabteilungen, die Feuerstellungen für die Artillerie und die Kräfte der Luftverteidigung, die Feuerlinien und Sperren vorbereitet. Ein Regiment mit drei bis vier Manöverbataillonen besetzt grundsätzlich zwei Verteidigungsstellungen.

Dem Bataillon wird dabei ein Verteidigungsraum in einer Verteidigungsstellung zugewiesen. Dort errichten die Kompanien des Bataillons Stützpunkte, von welchen aus die ihnen zugewiesenen Wirkungsräume (inklusive Sperren) mit ihrem Feuer beherrscht werden. Die Lage der Kompaniestützpunkte ermöglicht eine gegenseitige Unterstützung. Lücken werden durch Zugsstützpunkte sowie Widerstandsnester abgedeckt. In den Verteidigungsräumen, -abschnitten und -streifen werden durch die Verbände jeweils Reserven gebildet. Diese können umfassen: Allgemeine Reserve (für unvorhergesehene Einsätze sowie zur Verstärkung der Kräfte in der ersten und zweiten Staffel), Luftlandeabwehrreserve, Bewegliche Sperrabteilung, Panzerabwehrreserve, sowie eine gepanzerte Gruppe.

Bei einem Feindeinbruch an einer Verteidigungsstellung wird die Hauptanstrengung auf das Halten der zweiten Verteidigungsstellung verlagert. Während im Einbruchsabschnitt die Kräfte der ersten Staffel in die zweite Stellung ausweichen, gehen die außerhalb des Einbruchsabschnitts eingesetzten Kräfte der restlichen ersten Staffel in ihren Stützpunkten zur Rundumverteidigung über und verhindern, dass der Angreifer den Einbruchsraum erweitert oder sich an den Flanken festsetzt.

Durch die Bewegliche Sperrabteilung werden Sperren in die gefährdeten Richtungen errichtet und die Panzerabwehrreserve zum Einsatz gebracht. Die Artillerie- und Flugabwehreinheiten gewinnen Reservestellungen in der Tiefe der Verteidigung. Vom Feind nachgeführte Reserven werden mittels Luftangriffen und Artilleriefeuer bekämpft. Durch Gegenangriffe werden die verlorenen Räume genommen und die Verteidigungsstellung wiederhergestellt. Droht die Gefahr eines Durchbruchs durch eine Verteidigungslinie der Division, so kann sich diese auf Befehl des Armeekommandanten in die nächste Verteidigungslinie zurückziehen.

Neben dem Kampf mit Feuer nimmt der Gegenangriff in der Verteidigung einen hohen Stellenwert ein, um dem Feind die Angriffsfähigkeit zu nehmen oder ihn zurückzuwerfen. Gegenangriffe werden durch die herangeführte zweite Staffel bzw. durch die Allgemeine Reserve im Zusammenwirken mit den noch vor Ort eingesetzten Verteidigungskräften geführt, um abgekämpfte Angriffskräfte an der Verteidigungsstellung zu vernichten, Feindeinbrüche zu bereinigen und die Verteidigungsstellung wiederherzustellen.

Zusammenfassung

Die Verteidigung ist die zweite wesentliche Art der konventionellen Gefechtsaustragung. Sie hat das Ziel, den Angriff überlegener Kräfte des Feindes abzuwehren und ihm dabei bedeutende Verluste zuzufügen. Mit der Stellungsverteidigung werden durch den Übungsgegner Rot wichtige Räume standfest behauptet und die gegnerischen Angriffskräfte durch das integrierte Feuersystem des Verbandes sowie durch Gegenangriffe vernichtet. Die Verteidigung ist aber nur eine temporäre Gefechtshandlung, wenn der Angriff nicht möglich oder unzweckmäßig ist. Der ehestmögliche Übergang von der Verteidigung zum Angriff bleibt dabei das bestimmende Ziel, um letztendlich die Entscheidung im Gefecht herbeizuführen.

Oberst dG Mag.(FH) Mag. Jürgen Scherl; Referatsleiter & HLO & Forscher Ref Taktik/IHMF/LVAk

Oberstleutnant dG Mag.(FH) Georg Stiedl,MA; Referatsleiter & Forscher Ref Operations Research/IHMF/LVAk

Dieser Artikel erschien im TRUPPENDIENST 4/2024 (400).