Mechanisierter Kampf

Der mechanisierte Kampf im urbanen Raum ist facettenreich. Komplexe Geländestrukturen mit Gebäuden, Kraftwerken oder Brücken inmitten der Zivilbevölkerung erfordern präzise Aufklärung, koordinierte Feuerunterstützung und einen flexiblen Truppeneinsatz.

Herausforderung Stadt

Aus der Sicht eines Angreifers verlangsamen Gebäude immer die Angriffsgeschwindigkeit. Eine Ortschaft ist ein starker Verteidigungspunkt. Eine Stadt in Besitz zu nehmen ist militärisch anspruchsvoll. Dieser Raum bietet dem Verteidiger zahllose Optionen für verdeckte Truppenbewegungen und für starke Befestigungen sowie die Möglichkeit, einen Gegner nachhaltig zu binden.

Ein bebautes Gebiet zeichnet sich durch seinen Facettenreichtum aus wie

- unübersichtliche Straßenzüge mit mehrstöckigen Gebäuden,

- rurale Anteile durch Parkanlagen, Erholungsgebiete und Gewässer sowie

- Tunnels, Abwasserkanäle oder

- Bautätigkeiten unter der Erde.

Gefahrenquellen durch Industrieanlagen sowie Wasser- und Atomkraftwerke und die Berücksichtigung von schutzwürdigen Objekten erschweren die militärischen Planungen. Durch diese Vielzahl an verschiedenen Geländestrukturen im bebauten und vor allem im zivil bewohnten Gebiet ergibt sich schon vor Beginn der Kampfhandlungen eine herausfordernde Lagebeurteilung.

Städte und Siedlungen sind Zentren des Handels und der Produktion. Mit dem Handel von Waren kamen mehr Verkehrswege. Ein schnelles Vorankommen auf gut ausgebauten Straßen- und Eisenbahnlinien ist für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Prosperität notwendig. Städte sind ebenfalls im militärischen Interesse. Sie sind Kreuzungspunkt und Drehscheibe für die rasche Verschiebung von Truppen sowie wichtige logistische Räume mit Transportwegen.

Der Einsatz im urbanen Raum ist jedoch noch von einer weiteren wesentlichen Komponente geprägt: dem hohen Aufkommen von nicht militärischen Akteuren – der Zivilbevölkerung. Diese stellt das höchste zu schützende Gut dar, das in jeder militärischen Aktion berücksichtigt werden muss. Der Umgang mit der Zivilbevölkerung ist im Konflikt entscheidend. Abseits ethischer und internationaler Verpflichtungen zum Schutz von Zivilisten beeinflusst der Umgang mit diesem Thema die Akzeptanz und Unterstützung der eingesetzten Truppe.

Eine größtmögliche Schonung von zivilem Eigentum sind elementar und bei Gefechtshandlungen oft schwierig. Doch auch die Zivilbevölkerung selbst kann einen militärischen Einsatz gefährden. Flüchtlingsbewegungen aufgrund von Kampfhandlungen und das plötzliche Auftreten von Zivilisten in Gefechtssituationen erschweren die Freund-Feind-Kennung und schränken den Einsatz militärischer Kampfmittel ein.

Die größte Bewährungsprobe tritt erfahrungsgemäß im Bereich des Informationsumfeldes auf. Durch Smartphones und die Möglichkeiten der schnellen Verbreitung von Informationen über soziale Netzwerke im Internet ist eine Informationskontrolle beinahe unmöglich. Insbesondere bei Truppenbewegungen im Hinterland, aber auch in noch bewohnten Gebieten nahe der Kampfzone ist dieses „Mitteilungsbedürfnis“ eine Belastung für das Militär. Die gepostete Information gefährdet die eingesetzten Kräfte durch unbeabsichtigte Aufklärung.

Die Gefahr, die sich durch potenzielle Informanten hinter und nahe den eigenen Stellungen ergibt, kann nur durch ein Ineinandergreifen von gezielter Information, großen Sperrgebieten und einer vorgestaffelten sowie andauernden Sensibilisierung der Zivilbevölkerung über die Auswirkungen von Informationen in den sozialen Medien gelenkt werden.

Verlauf von Kampfhandlungen

Der Ablauf des Gefechtes im urbanen Raum gleicht in vielerlei Hinsicht den Abläufen in anderen Gefechtsräumen, jedoch wird das durch die angeführte Komplexität der vorhandenen Informationen und dem Handeln der Zivilbevölkerung ergänzt. Ortsansässige können Informationen an Sympathisanten weitergeben oder durch unvorsichtige Beiträge im Internet den Ablauf des Gefechtes beeinflussen.

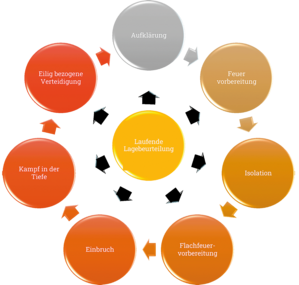

Der typische Gefechtsablauf kann am Beispiel eines mechanisierten Angriffes in folgende Phasen gegliedert werden:

- Aufklärung;

- Feuervorbereitung mit Wirkmitteln aus der Luft und Steilfeuer;

- Isolation;

- Flachfeuervorbereitung;

- Einbruch;

- Kampf in der Tiefe;

- eilig bezogene Verteidigung/Abwehr von Gegenstößen.

Aufgrund der Ausdehnung und gegebenenfalls Zergliederung von bebautem Gebiet können diese Phasen parallel und in enger räumlicher Nähe stattfinden.

Aufklärung

Die militärische Aufklärung kann durch frei zugängliche Fotos, Lagepläne und ziviles Kartenmaterial verdichtet werden. Unterstützt durch diese Open Source Intelligence (OSINT) – öffentlich verfügbare Informationen – und Satellitenaufklärung sowie Luftaufklärung inklusive Drohneneinsatz, kann ein genaues Lagebild des Einsatzraumes erstellt werden. Die Breite von Straßen sowie die Tragfähigkeit von Brücken und Übergängen sind hierbei von hoher Bedeutung für die mechanisierte Truppe, um den Einsatz von schwerem Gerät zu ermöglichen. Eine Herausforderung im Vergleich zum ruralen Raum ergibt sich durch den permanent vorhanden „Fußabdruck“ menschlichen Handelns.

Somit können zwar rasch Drehscheiben, günstige Verteidigungsstellungen und gegebenenfalls Geländeverstärkungen erkannt werden, die Aufklärung der tatsächlichen Stärke und der vom Feind genutzten Häuser bedarf aber weiterhin der bodengebundenen Aufklärungskräfte.

Die Aufklärung beginnt am Stadtrand und mit den Bewegungslinien in und aus der Stadt, bevor eine tief eindringende Aufklärung angesetzt wird. Den Abschub- und Versorgungsachsen, die Aufschluss über Art, Stärke und Verschiebungsmöglichkeiten des Verteidigers geben, kommt eine hohe Bedeutung zu. Anhand offener Informationen und des Aufklärungsergebnisses, wie die erkannten Stellungen im Nahbereich des bebauten Gebietes, werden Rückschlüsse über den Einsatz des Verteidigers gewonnen und seine vermutliche Absicht definiert.

Feuervorbereitung

Nach der Aufklärung ist der Einsatz von weitreichender Feuervorbereitung im Wirkmittelverbund von bodengebundener und luftgestützter Feuerunterstützung wesentlich, um die Widerstandskraft von Gebäuden herabzusetzen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Gefechtsstände und Unterstände in ausgebauten Kellerräumlichkeiten angelegt werden, wodurch eine erhöhte Quantität und Qualität der Wirkmittel erforderlich ist.

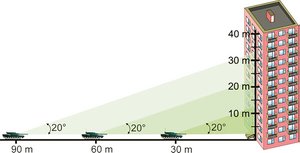

Bei mehrstöckigen Häusern und hohen Gebäuden wie Industrieanlagen muss der schusstote Raum für Steilfeuer berücksichtigt werden, da diese Objekte durch ihre Bauhöhe die Flugbahn zum Ziel blockieren können. Kollateralschäden durch Beschuss von ungewollten Zielen und die fehlende Wirkung am eigentlichen Objekt können die Folgen sein. Um diese Lücke zu schließen ist der richtige Aufklärungs- und Wirkmittelmix in den unterschiedlichen Winkelgruppen (untere Winkelgruppe null bis 45 Grad Rohrerhöhung, obere Winkelgruppe 45 Grad bis 90 Grad Rohrerhöhung) notwendig.

Isolation

In Abstimmung mit den zuvor aufgeklärten Bewegungslinien und deren Bedeutung für die Durchhaltefähigkeit, sowie der Moral der verteidigenden Kräfte, startet die nächste Phase, die Isolation des urbanen Raumes. Das Nehmen von beherrschenden Höhen im Umfeld des Angriffszieles und die Überwachung von leistungsfähigen Straßen mit Feuer schränken die Handlungsfähigkeit des Verteidigers stark ein. Eine vollständige Isolation einer Großstadt ist allerdings unrealistisch. Selbst bei mittelgroßen Städten oder ausgedehnten Ortschaften ist eine lückenlose Beherrschung des umliegenden Raumes kaum möglich.

Eine Einkesselung durch die Angreifer ist für die Verteidiger äußerst nachteilig, wie die Schlacht von Stalingrad 1942/43 oder die Schlacht um Illowajsk 2014 (Oblast Donezk/Ukraine) zeigen. Eine Rücknahme von sich verteidigenden Kräften kann notwendig sein, um sich der Einkesselung durch den Angreifer zu entziehen.

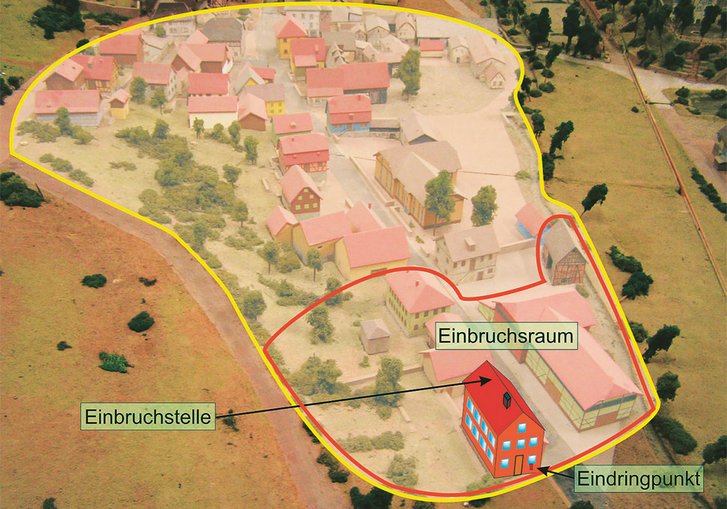

Flachfeuervorbereitung und Einbruch

Beim Abzug des Verteidigers und der Aufgabe seines Raumes ist immer mit dem Zurückbleiben von Truppen zur Sicherung der Bewegung sowie zur Haltung der Fühlung mit dem Angreifer zu rechnen. Daher geht dem Einbruch eine intensive Flachfeuervorbereitung des Angreifers voraus. Dieses Flachfeuer wird in Zusammenarbeit mit einer tiefgestaffelten Steilfeuerunterstützung eingesetzt, um die Verteidiger in Deckung zu zwingen, eine direkte Beobachtung des eigenen Vorgehens zu erschweren und die gezielte feindliche Waffenwirkung im Schwächemoment des Einbruches herabzusetzen. Hierfür eignen sich insbesondere die großkalibrigen Waffensysteme der mechanisierten Truppe. Dazu werden Kampf-, Schützenpanzer oder Artilleriesysteme im direkten Richten eingesetzt, um Breschen zu schlagen. Die Dauer der Feuervorbereitung aus dem Luft-, Steilfeuer- oder Flachfeuerbereich ist von der Nachhaltigkeit der feindlichen Verteidigungsstellungen abhängig. Die ersten zwei bis drei Häuserreihen werden jedoch durch den Beschuss schwer zerstört sein.

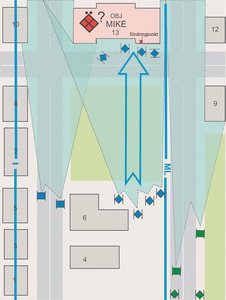

Im Zuge des Einbruches, der unter starkem Einsatz der eigenen Bordwaffen sowie oftmals mit zusätzlichen Feuerelementen stattfindet, erfolgt der mechanisierte Einbruch sowohl auf- als auch abgesessen. Die Zusammenarbeit von Panzern und Infanterie ist hier besonders zielführend. Der Einsatz hoher Feuerkraft kombiniert mit den „boots on the ground“ und „manpower“ ist unabdingbar, um Räume nachhaltig zu nehmen sowie zu halten. Während die weitreichende Feuerunterstützung weiter in die Tiefe verlegt wird, dringt das Einbruchselement weiter vor – unterstützt durch massiven Kampfmitteleinsatz wie Handgranaten sowie Flachfeuer der Maschinenkanonen und durch Sprenggranaten der Panzerabwehrrohre. Das Ziel liegt zwischen der zweiten und dritten Häuserreihe, die durch Flachfeuer weniger beschädigte Gebäude aufweist.

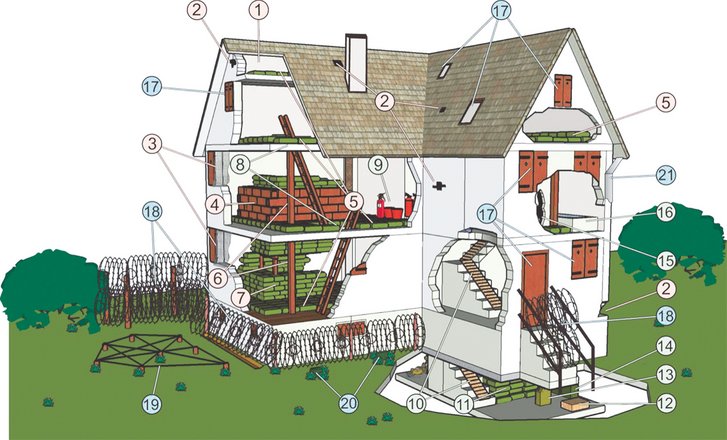

Verstärkung eines Gebäudes

Stellungsausbau im Inneren des Gebäudes

- 1 Beobachtungsstellung

- 2 verschiedene Formen von Schießscharten und Beobachtungsschlitzen

- 3 Fensteröffnungen mit Maschendraht gesichert

- 4 Kisten/Möbelstücke gefüllt mit Erde/Steinen (mind. 50 cm stark)

- 5 Sandsäcke am Boden verhindern Querschläger

- 6 Auspölzerungen zur Abstützung der Decke mit Bauholz und Keilen

- 7 Stellung verstärkt mit Sandsäcken

Vorbereitende Maßnahmen im Inneren des Gebäudes

- 8 Deckendurchbruch

- 9 Löschgerät zur Brandbekämpfung

- 10 Bretter und Türschwellen mit Stahlnägeln

- 11 Unterstand

- 12 Munition

- 13 Trinkwasser

- 14 Verpflegung/Nahrungsmittel

- 15 Mauerdurchbruch

- 16 Wasservorrat im Bad

Vorbereitende Maßnahmen außerhalb des Gebäudes

- 17 Zugänge, Fenster, Dachluken verbarrikadieren (Glas entfernt)

- 18 Drahtsperre mit Stachelband

- 19 Stolperdrahtsperre

- 20 Richtsplitterladung

- 21 Fallrohr der Dachrinnen abmontieren

Kampf in der Tiefe

Die Phase des Kampfes in der Tiefe vermischt sich mit der des Einbruches und ist durch das Gefecht von Haus zu Haus geprägt. Der Kampf im Haus spiegelt alle Facetten des urbanen Einsatzes wider: der Kampf auf kürzeste Entfernung auf mehreren Ebenen. Auf den Straßenzügen ist mit Angriffen von höher liegenden Stockwerken und aus Kellern sowie Kanälen zu rechnen. Diese Gefahren lauern auch im Häuserkampf. Die Möglichkeiten einer zusätzlichen Feuerunterstützung in einem Haus sind begrenzt. Jeder einzelne Raum muss infanteristisch genommen werden. Dies kostet Zeit und Kräfte.

Die Möglichkeit von potenten Waffensystemen in der direkten Unterstützung ist eingeschränkt und eine Gefährdung eigener Soldaten ist immer zu vermeiden. Das Ziel in dieser Phase ist es, die ersten wichtigen Geländeabschnitte zu nehmen und die nachstoßenden Kräfte der feindlichen Flachfeuerwirkung zu entziehen. Der urbane Kampf sucht die Verzahnung, um den Feind am Steilfeuereinsatz zu hindern bzw. einzuschränken. Somit muss der gewonnene Raum so weit ausgedehnt werden, dass ein verdecktes Nachführen eigener Kräfte, bei gleichzeitiger Nähe zum Feind, ermöglicht wird, um der weitreichenden Feuerunterstützung zu entgehen.

Eilig bezogene Verteidigung

Ist der Verteidiger aus seinen Stellungen geworfen worden, werden vom Angreifer Stellungen zur eilig bezogenen Verteidigung bezogen. In weiterer Folge werden diese verstärkt, Schnellsperren errichtet und alle notwendigen Vorbereitungsmaßnahmen getroffen, um einen feindlichen Gegenstoß abzuwehren. Geschwindigkeit ist hierbei der Schlüssel zum Erfolg, um diesen noch wenig bekannten Raum nachhaltig für sich zu behaupten. Der Angreifer wird dann somit zumindest zeitlich begrenzt zum Verteidiger.

Multidimensionaler Kampf der mechanisierten Infanterie

Eine komplexe Herausforderung im urbanen Umfeld ist die Dynamik im Kampfgeschehen. Durch die hohe Dichte an Stellungsmöglichkeiten und die Widerstandsfähigkeit von Mauerwerk gegen kleinkalibrige Waffensysteme ist ein verstärkter Einsatz von Wirkmitteln aus der Luft sowie Artilleriefeuer notwendig. Die Zerstörung von ganzen Straßenzügen, die Feuersbrunst und die entstandenen Ruinen, die ein solcher Angriff nach sich zieht, zeigen ein gänzlich verändertes Gefechtsfeld als vor Angriffsbeginn.

Für einen Verteidiger ergeben sich hier die neu zu beurteilenden Herausforderungen. Gebäude fehlen, Lücken in Wohnblöcken klaffen, Brücken sind eingestürzt oder gebrochene Dämme setzen Räume unter Wasser. Auf diese veränderten Umstände muss der Verteidiger rasch reagieren, da mit einem Ansatz von bodengebundenen feindlichen Kräften gerechnet werden muss. Dieser Ansatz wird durch die Flachfeuerwirkung von Kampf- und Schützenpanzern unterstützt und bringt weitere Zerstörung und Veränderung.

Monatelange Gefechte erodieren das Stadtbild immer mehr. Wichtige Aktivitäten verlagern sich unter die Erde. Während sich Keller und Stollenanlagen für Gefechtsstände, Lagerräume und Schlafmöglichkeiten eignen, bieten sich U-Bahn-Linien und große Abwasseranlagen für die gedeckte Bewegung von Truppen, Versorgungsgütern und die Nachrichtenübermittlung an. Vorhandene und neu gegrabene Tunnels ermöglichen ein schnelles und vor allem überraschendes Wirksamwerden von Kräften. Die Bedeutung von Tunnelsystemen zeigt sich auch am laufenden Konflikt im Gazastreifen.

Der Kampf im urbanen Umfeld verlangt eine hohe geistige Flexibilität der Soldaten, schnelle Adaptionsfähigkeit und eine weitgreifende Eventualfallplanung. Genau das ist die Stärke der mechanisierten Infanterie. Die Panzergrenadiere verfügen über die hohe Stoßkraft mit dem Schutz und der Feuerkraft des Schützenpanzers, um Lücken schnell zu schließen, Gegenstöße zu führen und schwieriges Gelände unter überlegener Eigensicherung zu passieren.

Der Einsatz der Maschinenkanone mit abgesessenen mobilen Panzerabwehrtrupps ist ein wirksames Mittel, um den vorstoßenden mechanisierten Feind abzuwehren. Das Herausdrängen des Gegners aus dem Einbruchsraum und das Verwehren von nachhaltigem Einrichten in Häusern hat oberste Priorität beim Gegenstoß.

Urban versus rural

Es zeigen sich dieselben grundlegenden Vorzüge der „Kette“ im urbanen Raum wie im ruralen Raum:

- Beweglichkeit;

- Schutz;

- Feuerkraft;

- Führbarkeit.

Die hohe Feuerkraft der Kampf- und Schützenpanzer ist in jeder Phase des Gefechtes notwendig und sucht das Gefecht gegen die Infanterie in befestigten Gebäuden, um die Feuerunterstützung für die vorgehenden Panzergrenadiere sicherzustellen.

Der Sensormix von Beobachtungs- und Funkmitteln ermöglicht die Führbarkeit. Die Wärmebildgeräte und ähnliche Aufklärungsmittel ermöglichen eine bessere Lagebeurteilung und schnellere Zielauffassung. Gepanzerte Kettenfahrzeuge schützen vor Flachfeuer, Geller und Splitter im Kampf um den urbanen Raum.

Die Beweglichkeit spielt im Vergleich mit Räderfahrzeugen in diesem Raum eine weniger stark ausgeprägte Rolle und wird eher in der Annäherung im ruralen Raum ihr Potenzial entfalten können. Das hohe Gewicht und die Dimensionen der Kettenfahrzeuge schränken die Auswahl von Bewegungslinien ein. Diese Herausforderung wird jedoch im Verbund mit den abgesessenen Panzergrenadieren überwunden.

Ein wesentlicher Vorteil ist mit klassischen Parametern nicht zu erfassen – wie die psychologische Wirkung beim Auftreten der tonnenschweren Gefechtsfahrzeuge auf das Gegenüber. Das eindringliche Geräusch der Ketten und die lauten Motoren können Ehrfurcht beim Gegenüber erzeugen.

All diese Faktoren machen die mechanisierten Elemente zu einem Prioritätsziel des Gegners, die das feindliche Feuer auf sich ziehen. Im bebauten Gebiet lauert hinter jeder Ecke eines neuen Straßenzuges eine neue „Gefechtswelt“ für die angreifende Truppe.

Neben den Einschränkungen durch die Tragfähigkeit von Brücken und die Breite von Straßen bieten mehrstöckige Gebäude Stellungsmöglichkeiten außerhalb der maximalen Elevation der Kanonen, insbesondere dann, je näher sich der Panzer an dem Haus befindet. Der Ausfall eines tonnenschweren Gefechtsfahrzeuges blockiert und verlangsamt das Vorankommen nachstoßender Fahrzeuge, weshalb der Einsatz entlang enger Bewegungslinien genau beurteilt werden muss.

Das Freihalten von Bewegungslinien hat eine hohe Priorität und muss im Vorgehen wie im Stellungsbezug berücksichtigt werden. Hier ist ein intensiver Einsatz von Pionier-, Berge- und Räumelementen einzuplanen, um die eigene Bewegung zu fördern.

Fazit

Unter engen räumlichen Bedingungen ist die Zusammenarbeit mit der Infanterie herausfordernder als im ruralen Umfeld. Die sichttoten Räume der Panzerbesatzung verlangen nach einem vergrößerten Abstand zum Gefechtsfahrzeug, um eine Eigengefährdung zu minimieren. Der Einsatz der eigenen Bordwaffen und der Kanonen birgt für die Infanterie Gefahren durch den entstehenden hohen Druck, den Lärm und die Splitter sowie Geller im Zielraum. Ein erfolgversprechender Einsatz im urbanen Umfeld verlangt eine enge Abstimmung von Grenadieren und mechanisierten Teilen.

Die Dynamik und die hohe Aktualität des Kampfes im urbanen Raum erfordern zielgerichtete Ausbildung und ein intensives Training. Neue Erkenntnisse aus den laufenden Konflikten, militärische Improvisationen und neue technologische Möglichkeiten fordern die Kommandanten aller Ebenen. Aus diesem Grund übt die 4. Panzergrenadierbrigade des Bundesheeres mit Kaderaus- und -fortbildungen in den Häuserkampfanlagen der Truppenübungsplätze. Die hohe Bedeutung dieses Themas zeigt sich durch die Entscheidung des Bundesheeres, die urbane Trainingsanlage Steinbach auf dem Truppenübungsplatz Allentsteig weiter auszubauen.

Oberleutnant Maximilian Staudinger, BA; Kommandant 2. Panzergrenadierkompanie (KPE) des Panzergrenadierbataillons 13

Dieser Artikel erschien im TRUPPENDIENST 4/2024 (400).