- Veröffentlichungsdatum : 31.07.2019

- – Letztes Update : 14.08.2019

- 11 Min -

- 2186 Wörter

- - 13 Bilder

Drohnenabwehr im verbauten Gebiet

Die Abwehr von Kleinstdrohnen stellt Streitkräfte vor große Herausforderungen. Sie sind durch Aufklärungsmittel schwer detektierbar, eine rechtzeitige Identifizierung und eine damit mögliche rechtzeitige Abwehr unter Wahl eines lageangepassten Wirkmittels erfordern das Vorhandensein entsprechender Aufklärungs-, Führungs- und Gegenmittel. Die Drohnenabwehr in bebautem Gebiet ist komplex - Lösungen dazu ebenso.

Unbemannte Luftfahrzeuge (Drohnen) werden im zivilen und militärischen Umfeld in unterschiedlichen Anwendungen eingesetzt. Neben den vielen positiven Aspekten diverser Anwendungen besteht die Möglichkeit, diese Systeme zur Durchsetzung einer Vielzahl von Zielen - von der Lahmlegung des zivilen Flugbetriebes bis zu Sprengstoffanschlägen - zu nutzen. Die technische Entwicklung von unbemannten Luftfahrzeugen - insbesondere von Kleinstdrohnen - und die hohe Verfügbarkeit auf dem zivilen Markt sind dabei ein hohes Bedrohungspotenzial.

Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit, wie die durch Drohnenbetrieb verursachte Einstellung des Flugbetriebes auf dem Londoner Flughafen Gatwick und der Einsatz von Drohnen durch die Terrororganisation Islamischer Staat in Syrien, belegen dies deutlich. Die militärische Abwehr von Kleinstdrohnen erfordert neben der Verfügbarkeit technischer Lösungen vor allem ein Konzept auf der gefechtstechnischen und taktischen Ebene. Die dabei geforderten Fähigkeiten werden hauptsächlich vom Bedrohungs- bzw. Einsatzszenario geprägt. Allgemeine Anforderungen an ein System zur Abwehr von Kleinstdrohnen lassen sich in nachfolgenden Fähigkeitsbereichen zusammenfassen.

Aufklärung

Bei der Aufklärung muss eine zeitgerechte Identifizierung von Kleinstdrohnen gewährleistet sein. Dies erfordert den Einsatz unterschiedlicher Sensoren. Mit Mitteln der elektronischen Unterstützungsmaßnahmen werden durch eine Frequenzpeilung die Position der Drohne und/oder der Standort der Fernsteuerung bestimmt. Kennt man die technischen Parameter, so ist eine Identifizierung möglich. Der Einsatz von Radarsensoren stellt eine frühzeitige Detektion sicher. Bildgebende Wärmebildsensoren und Tageslichtsensoren unterstützen die Identifizierung. Vor allem im unmittelbaren Nahbereich ist der Faktor Mensch durch Augenaufklärung (Beobachtung) einzusetzen. Akustiksensoren ergänzen die Detektion und Identifikation von Drohnen.

Führung

Dabei ist ein aktuelles Lagebild in nahezu Echtzeit sicherzustellen. Das hierzu notwendige Führungselement (C2 - Command and Control) hat dabei die Aufgabe, die unterschiedlichen Sensordaten der Aufklärung zusammenzuführen, eine eindeutige Identifizierung zu ermöglichen und die Entscheidung und Alarmierung zum Einsatz des richtigen Wirkmittels zeitgerecht zu garantieren. Der Einsatz der verfügbaren Wirkmittel muss dabei möglichst automationsunterstützt erfolgen. Durch die Einbindung in bestehende Führungselemente ist die Verfügbarkeit einer umfassenden Luft- und Bodenlage zu gewährleisten.

Wirkung

Die Abwehr von Kleinstdrohnen erfordert das Vorhandensein unterschiedlicher Wirkmittel, da kein Einzelsystem in der Lage ist, alle Anforderungen zu erfüllen. Wirkmittel lassen sich in drei Kategorien unterteilen. Bei elektronischen Gegenmaßnahmen sind hier Mittel zur Störung der Kommunikation zwischen Drohne und Fernsteuerung wichtig. Eine weitere Möglichkeit ist die Störung bzw. Verfälschung der Satellitennavigationsdaten, die von der Drohne verwendet werden. Die Verwendung von „Soft-kill“-Wirkmitteln zielt darauf ab, die Drohne unter geringer bis keiner Beschädigung und ohne deren unkontrollierten Absturz abzufangen. Dies erfolgt beispielsweise durch die Verwendung von Netzen vom Boden oder aus der Luft mit unterschiedlichen Auslösemechanismen (z. B. Netzgewehr, Abfangdrohne). Die Verwendung von „Hard-kill“-Wirkmitteln führt schließlich zu einer Zerstörung der Drohne durch kinetische bzw. energetische Einwirkung (z. B. Schusswaffen, Laser).

Abwehr von Kleinstdrohnen im urbanen Umfeld

Die Abwehr von Kleinstdrohnen ist eine Herausforderung für die Fähigkeitenbereiche Aufklärung, Führung und Wirkung. Als Beispiel der erforderlichen Fähigkeiten wird der Angriff mittels Kleinstdrohnen auf ein militärisches Schutzobjekt durch einen gruppenstarken Gegner eingeleitet. Dabei soll keine Bearbeitung unter Anwendung des taktischen Führungsverfahrens im Gesamtumfang aufgezeigt werden, vielmehr wird auszugsweise auf die qualitativen und quantitativen Anforderungen in den Fähigkeitsbereichen eingegangen. Die daraus ableitbaren Folgerungen tragen damit zur Weiterentwicklung der erforderlichen Fähigkeiten im Bereich der militärischen Drohnenabwehr bei.

Szenario - Konferenz im Stadtzentrum

Das gewählte Szenario ist soweit detailliert beschrieben, wie es zum allgemeinen Verständnis der weiteren Ausführungen erforderlich ist. Während einer internationalen Konferenz in der Dauer von drei Tagen soll ein Konferenzort durch militärische Kräfte vor einer Bedrohung durch Drohnen geschützt werden. Die Konferenz findet in einem mehrstöckigen Gebäudekomplex mit einer Ausdehnung von 100 x 100 m statt. Das Konferenzgebäude befindet sich im Stadtzentrum, ist von drei Seiten mit mehrstöckigen Gebäuden umgeben und grenzt an einer Seite an eine Parkanlage. Der Gegner ist in der Lage, bis zu gruppenstarke Kräfte einzusetzen. Die Wahrscheinlichkeit des Einsatzes von auf dem zivilen Markt beschafften Drohnen ist dabei hoch. Es werden Drohnen mit einem Eigengewicht von bis zu zwei Kilogramm verwendet. Eine technische Modifizierung der verwendeten Drohnen ist dabei nicht auszuschließen.

Gegner

Die Kenntnis über das Leistungsvermögen des Gegners stellt die Voraussetzung zur erfolgversprechenden Abwehr einer Bedrohung dar. Die Leistungsparameter bzw. technischen Daten einer im konkreten Fall in Betracht kommenden Drohne lassen sich wie folgt charakterisieren:

- Bauform: zumeist Drehflügler (Quadrocopter);

- Gewicht: bis zu 2 kg;

- Geschwindigkeit: bis zu 30 m/sec (bis zu 100 km/h);

- Reichweite: bis zu 10 km;

- Flughöhe: bis zu 2.500 m;

- Einsatzdauer: bis zu 30 min;

- Zuladung: bis zu 0,5 kg.

Die Drohne wird unter Nutzung unterschiedlicher Frequenzbereiche (Steuersignal, Bildübertragung, Übertragung von Telemetriedaten) eingesetzt. Die Steuerung kann unter direkter Sichtverbindung, mittels Wegpunkten durch Nutzung eines GPS-Signales oder unter Verwendung der Bildübertragung durchgeführt werden. Eine Kombination der angeführten Steuerungsarten ist anzunehmen. Der Zeitbedarf zur Startvorbereitung (entspricht der Abstimmung der Fernsteuerung mit der Drohne) beträgt bis zu 30 Sekunden. Dadurch wird eine Detektion durch eigene Mittel der Elektronischen Kampfführung (Frequenzpeilung) bereits ab diesem Zeitpunkt möglich.

Auf dem zivilen Markt beschaffte Drohnen lassen sich hinsichtlich ihrer Leistungsparameter entsprechend modifizieren. Die erzielbare Reichweite wird durch den Einbau von zusätzlichen Batterien erhöht. Eine Erhöhung der Sende- und Empfangsleistung wird zur Steigerung der Einsatzreichweite durchgeführt. Der Bau von Abwurf- bzw. Auslösevorrichtungen ermöglicht auch den Einsatz von Sprengstoffen. Die von der Herstellerfirma verwendete Frequenz kann verändert werden. Schließlich ist die Verwendung einer Steuerungsmethode ohne Nutzung einer Frequenz bzw. eines Satellitennavigationssignales in Betracht zu ziehen (alternative Steuerung). Bei einer alternativen Steuerung kommt die Nutzung von abbildenden Systemen (z. B. Kamera) oder einer Trägheitsnavigation in Betracht.

Ein Trägheitsnavigationssystem oder inertiales Navigationssystem (INS) ist ein Messsystem in drei Dimensionen mit einer inertialen Messeinheit als zentrale Sensoreinheit mit mehreren Beschleunigungs- und Drehratensensoren. Durch die gemessenen Beschleunigungs- und Drehraten wird laufend die räumliche Bewegung eines Luftfahrzeuges und daraus die jeweilige geografische Position bestimmt. Damit wird die Steuerung der Drohne unabhängig von einer Fernsteuerung bzw. von Satellitennavigationsinformationen ermöglicht. Die hierzu erforderliche Technik ist auf dem freien Markt erhältlich. Die technische Umsetzung erfordert jedoch ein entsprechendes Know-how. Der Einsatz dieser Technologie ist daher derzeit noch unwahrscheinlich, eine dahingehende Entwicklung ist jedenfalls bereits zu beobachten. Die Nutzung dieser Technologie macht die Aufklärung von Drohnen bzw. den Einsatz von Wirkmitteln gegen diese mit rein fernmeldetechnischen Mitteln unmöglich.

Das Einsatzmittel Kleinstdrohne wird durch den Gegner zur Erreichung unterschiedlicher Ziele verwendet. Durch den Einflug in den Bereich um das Schutzobjekt sollen, auch unter Verwendung von Fahnen, Transparenten und dergleichen (angebracht an einer Drohne zur sichtbaren Provokation nach außen), die Abwehrmaßnahmen von eigenen Kräften bloßgestellt werden. Drohnen werden zur Aufklärung des Einsatzes eigener Kräfte bzw. zur Dokumentation von Anschlägen verwendet. Durch das Anbringen entsprechender Sender ist eine Störung der Kommunikation wie von Mobilfunk und WLAN möglich. Schließlich werden Sprengstoffe bzw. chemische oder biologische Stoffe mithilfe einer Drohne zum Einsatz gebracht. Diese wirken entweder durch Einschlag oder werden aus geringer Flughöhe ausgelöst bzw. abgeworfen.

Unter der Annahme, dass der Einsatz einer Kleinstdrohne durch jeweils zwei Bediener durchgeführt wird (Bedienung der Drohne und gleichzeitige Sicherungs- bzw. Unterstützungsmaßnahmen am Boden), ist von einem Gesamteinsatz von maximal fünf Kleinstdrohnen gemäß der angeführten Gegneranzahl in Gruppenstärke auszugehen. Diese werden einzeln bzw. zeitlich und/oder räumlich gestaffelt eingesetzt. In Abhängigkeit der beabsichtigten Wirkung ist es wahrscheinlich, dass der Verlust der Kleinstdrohne/n bewusst in Kauf genommen wird.

Umfeld

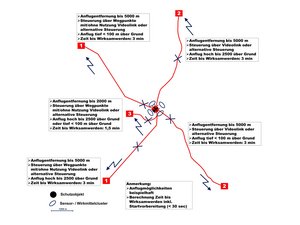

Der Einsatz von Kleinstdrohnen wird bei Tag und bei Nacht erfolgen. Einschränkungen des Einsatzes ergeben sich aufgrund von Witterungseinflüssen. Entsprechend hohe Windgeschwindigkeiten, Regen- oder Schneefall bzw. Nebel schränken hier die Einsatzmöglichkeiten ein. Im urbanen Umfeld sind an das Schutzobjekt angrenzende Gebäude bzw. Geländeteile für den Einsatz von Kleinstdrohnen mit direkter Sichtverbindung nutzbar. Darüber hinaus wird eine sichtgedeckte Annäherung aufgrund der Bebauung auch aus größerer Entfernung ermöglicht. Die Wahl eines Anfluges „hoch“ (über 2 500 m über Grund) ist ebenfalls denkbar. Nachfolgende Annäherungsmöglichkeiten für den Gegner müssen beurteilt werden:

- Einsatz einer Kleinstdrohne aus unmittelbarer Nähe unter Nutzung der Sichtverbindung mit oder ohne Bildübertragung.

- Einsatz aus einer Entfernung bis zu 5 000 m im Verfahren „tief“ unter Nutzung von Wegpunkten/alternativer Steuerung und/oder Bildübertragung.

- Einsatz aus einer Entfernung bis zu 5 000 m im Verfahren „hoch“ unter Nutzung von Wegpunkten/alternativer Steuerung und/oder Bildübertragung.

In den beiden letztgenannten Fällen ist davon auszugehen, dass ein Wechsel zur Steuerung mittels Bildübertragung so spät wie möglich erfolgen wird, um einer fernmeldetechnischen Aufklärung zu entgehen. Die Wahl des Annäherungsverfahrens ist dabei stark von dem Vorhandensein eigener Kräfte, vor allem in Hinblick auf eingesetzte Sensoren und Wirkmittel abhängig. Bei den angeführten Annäherungsmöglichkeiten ist die Zeit ein wesentlicher Faktor. Im unmittelbaren Bereich um das Schutzobjekt ist ein Wirksam-Werden des Gegners innerhalb von einer Minute zu erwarten. Erfolgt eine weiträumigere Annäherung, erhöht sich die Reaktionszeit eigener Kräfte. Dies trifft jedoch nur im Falle einer Annäherung im Verfahren „hoch“ zu sowie beim Einsatz von Sensoren durch die eigenen Kräfte mit entsprechenden Leistungsparametern.

Das urbane Umfeld beeinflusst den Einsatz eigener Kräfte vor allem hinsichtlich der Aufklärungs- und Wirkmittel. Grundsätzlich ist mit Einschränkungen des Sichtbereiches bzw. der Effizienz der eingesetzten Sensoren zu rechnen. Daher muss der Einsatz unterschiedlicher Sensoren vorgesehen werden, um die Nachteile eines Sensors bestmöglich durch die Nutzung anderer Sensoren zu minimieren. Eine Vernetzung der eingesetzten Sensoren ist dabei Grundvoraussetzung. Im städtischen Raum ist die Nutzung und die Dichte von unterschiedlichen Frequenzen (Mobilfunk, WLAN etc.) hoch. Das verlangt eine frühzeitige Aufbereitung des Umfeldes im elektromagnetischen Spektrum für eine Feststellung der genutzten Frequenzbereiche. Das muss bereits vor einem Gegeneinsatz durchgeführt werden.

Durch die gewonnene Kenntnis, der im Einsatzraum in Verwendung stehenden Frequenzen, wird die Detektion einer Drohne durch Mittel der elektronischen Unterstützungsmaßnahmen (Peilung) wesentlich erleichtert. Der Einsatz von Radarsensoren wird aufgrund der durch die Bebauung vorhandenen radarsichttoten Räume erschwert. Dies erfordert eine genaue Erkundung möglicher Radarstellungen, um einen effizienten Einsatz zu gewährleisten. Das trifft sinngemäß auch auf die Verwendung von Wärmebild- und Tageslichtsensoren bzw. Akustiksensoren zu. Im unmittelbaren Nahbereich bzw. zur Verdichtung muss eine Sichtaufklärung sichergestellt werden.

Der Einsatz von Wirkmitteln ist unter Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit bzw. der Minimierung von Kollateralschäden zu beurteilen. Grundsätzlich ist der Einsatz jenes Wirkmittels vorzusehen, das die geringsten Kollateralschäden verursacht. Mittel der elektronischen Gegenmaßnahmen (z. B. Stören) sind hierzu zu nützen. Dabei ist die Anwendung von gerichteten Störmaßnahmen (Wirkung in einem möglichst kleinen Raum in einer Richtung) gegenüber einem Einsatz in alle Richtungen vorzuziehen.

Der Einsatz von „Soft-kill“-Wirkmitteln ist erforderlich, wenn Mittel der Elektronischen Kampfführung nicht den gewünschten Abwehrerfolg versprechen bzw. unwirksam sind. Hier werden entsprechende Abfangsysteme mit Netzen bzw. Abfangdrohnen eingesetzt. Der Einsatz von „Hard-kill“-Wirkmitteln bedingt eine genaue Beurteilung der Anwendung im urbanen Umfeld. Kanonen- bzw. Lenkwaffensysteme werden einerseits aufgrund der erwartbaren Kollateralschäden nicht einzusetzen sein, andererseits ist der Kostenfaktor im Verhältnis zum bekämpften Ziel unverhältnismäßig hoch. Waffensysteme mit Sondermunition (z. B. Gummigeschosse) sind hinsichtlich ihrer Reichweite zu beurteilen.

Folgerungen für die eigenen Kräfte

Die erforderlichen Fähigkeiten zur militärischen Abwehr von Kleinstdrohnen im urbanen Umfeld und im gewählten Szenario werden nachfolgend angeführt. Mittel der elektronischen Unterstützungsmaßnahmen sind zur Detektion und Identifizierung notwendig. Der Einsatz von mindestens zwei Systemen zur Bestimmung der Entfernung (Triangulation) ist vorzusehen. Die Systeme müssen in der Lage sein, einen möglichst breiten Frequenzbereich abzudecken. Zur Ergänzung und zur zeitgerechten Identifizierung ist der Einsatz von Radarsensoren-, Wärmebild- und Tageslichtsensoren unverzichtbar.

Die einzusetzenden Radarsensoren haben dabei neben einer entsprechenden horizontalen Abdeckung auch eine vertikale Abdeckung zur Erfassung hoch anfliegender Drohnen sicherzustellen. Der Bedarf an Radarsensoren ist abhängig von der horizontalen Abdeckung. Bei einer Abdeckung von 90° bis 120° im Azimut ist beispielsweise von vier Sensoren auszugehen. Wärmebild- und Tageslichtsensoren werden zur Unterstützung der Identifizierung bzw. zur Überwachung - in Abhängigkeit zur horizontalen Abdeckung - verwendet. Vor allem im unmittelbaren Nahbereich muss der Sensoreinsatz mittels Augenaufklärung ergänzt werden. Der Einsatz von Akustiksensoren ist vor allem in Hinblick auf die Umfeldbedingungen (Umfeldgeräusche) zu beurteilen. Deren Einsatz wird jedenfalls im urbanen Umfeld beispielsweise aufgrund von Verkehrslärm erschwert.

Im Bereich der elektronischen Gegenmaßnahmen ist neben dem Einsatz von tragbaren Störern der Einsatz von automationsunterstützten Systemen erforderlich. Dabei wird der Störer aufgrund der Sensordaten automationsunterstützt auf das Ziel ausgerichtet. Die eingesetzten Mittel der elektronischen Gegenmaßnahmen haben einen möglichst breiten Frequenzbereich abzudecken und sind in der Richtungsabstrahlung einschränkbar. Ist eine Kleinstdrohne mit Wirkmitteln der elektronischen Gegenmaßnahmen nicht abzuwehren (z. B. alternative Steuerung, keine Wirkung der eingesetzten Abwehrmaßnahmen), ist mit entsprechenden „Soft-kill“- und „Hard-kill“-Wirkmitteln entgegenzutreten. Dabei ist der Einsatz von „Soft-kill“-Wirkmitteln vorzuziehen.

Das Führungselement im Bereich der Abwehr von Kleinstdrohnen im urbanen Umfeld muss in der Lage sein, die Daten der unterschiedlichen Sensoren zusammenzuführen und damit ein Lagebild in nahezu Echtzeit zu generieren. Dieses Lagebild dient einerseits zur Ansteuerung unmittelbar angeschlossener Wirkmittel und andererseits zur Übermittlung des Lagebildes sowie der Bekämpfungsaufträge an weitere Wirkmittel. Darüber hinaus ist ein Informationsaustausch mit übergeordneten Führungselementen unumgänglich. Damit wird die Verfügbarkeit notwendiger Informationen die Luftlage betreffend sichergestellt. Darüber hinaus werden weitere Maßnahmen wie der Einsatz von Eingreifkräften (Counter-Improvised Explosive Devices - C-IED, ABCAbw etc.) ermöglicht.

Fazit

Die Fähigkeit zur Abwehr von Kleinstdrohnen im bebauten Gebiet erfordert hinsichtlich der Aufklärungsmittel zumindest den Einsatz von Systemen zur Frequenzpeilung, ergänzt mit Radar- und Tageslicht- bzw. Infrarotsensoren. Das Führungselement stellt eine fast zeitverzugslose Identifizierung (möglichst in Echtzeit) und den Einsatz eines Wirkmittels weitgehend automationsunterstützt sicher. Zur Abwehr ist neben dem Einsatz entsprechender Störsysteme die Verfügbarkeit von „Soft-kill“- beziehungsweise „Hard-kill“-Wirkmitteln notwendig.

Oberst Klaus Strutzmann, MA ist Leiter der Grundlagenabteilung und Hauptlehroffizier an der Flieger- und Fliegerabwehrtruppenschule.